- حاوره :: سالم الحريك

متأثرا بشكل كبير بالكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، ولا تنفصل ذكرياته معه عن ذكرياته مع أزقة بنغازي الضيقة وشوارعها المختلفة. ضيف الحوار كاتب روائي يسلك في كتاباته مساراتٍ عدة، ولعل أبرزها إعادة قراءته للتاريخ وتقديمه في سرد روائي يلفت من خلاله انتباه القارئ لماضٍ تم نسيانه. حوارنا مع الروائي الأردني وائل أحمد مكاحله.

من هو وائل مكاحلهٌٌ ؟ وكيف تود تقديم نفسك للقراء الكرام؟

شكرا لصحيفة فسانيا العربية على إتاحة الفرصة للحديث عن فترة عزيزة على نفسي كثيرا. اسمي وائل مكاحله من مواليد العقبة في الأردن، لكنني عشت وترعرعت في مدينة بنغازي شرق العزيزة ليبيا، ودرست في مدارسها حتى إنهائي للثانوية العامة ودخولي معهد “أطلس” لدراسة اللغة الإنجليزية هناك. في الحقيقة أنه في حين لم يصل المرء إلى المرتبة التي أرادها في عالم الكتابة، وأنه لم يخرج من شرنقة الهواية إلى ساحات الاحتراف بعد، فإن اللقب الأحب إليه هو “قارئ” فبعد ثلاث روايات صدرت لي ونشري لكثير الأشعار والمقالات السياسية والاجتماعية الساخرة، لا زلت نهِما جدا للقراءة، ربما بشكل أقل مما كنت عليه في الصغر، عندما كنت أجوب شارع “عمرو بن العاص” وشارع “جمال عبد الناصر” في بنغازي، بحثا في أكشاك الكتب البسيطة عن كتب التاريخ والروايات الأصيلة، حينما كانت هموم الحياة ومشاغلها أبسط من اليوم بكثير، لكن ما زال حب القراءة مسيطرا على النفس، ربما لم نصل إلى فلسفة الكون.. لكننا نحاول أن نعرف الحياة بشكل أعمق.

عشت قرابة العقد والنصف من بداية حياتك في ليبيا وتحديدا مدينة بنغازي، ماذا تحمل في ذاكرتك لهذا البلد ولهذه المدينة ؟

عندما تخطر ببالي بنغازي أتذكر الأزقة الضيقة التي عشت فيها في شارع “العقيب” و”فوتورينو” و”سوق الحوت” لهذه الأماكن سحر لم أتمكن أنا الذي عايش التجربة من وصفها بشكل يليق بها حقا، درست في مدرسة “يوسف بو رحيل” وكنت من المميزين فيها لحد إشراكي في الإذاعة المدرسية رغم عدم إجادتي للهجة الليبية بعد، وإلقاء الشعر في البرنامج الإذاعي المسموع “رياض المسلمين” مع الإذاعي الكبير “فهيم الشريف” في إذاعة بنغازي، ثم تنقلت في مدارس عدة في منطقة “سيدي خريبيش” على البحر، وكانت نهاية عهدي في الدراسة ثانوية “صلاح الدين الأيوبي” في منطقة البركة. وأجزم هنا أن فترة الطفولة والشباب الغض هي الذكريات الأعز التي تبقى تراوح مكانها في القلب أبد الدهر، طبعا كانت هناك نكسات يمكن أن يعانيها الغريب القادم من قارة أخرى، بخاصة حين لا يفهم تماما أن الاختلاف في الحواشي.. ولكن الجوهر العربي والمرجعي واحد، ثم يدور الزمان دورته بنا لنكتشف أن لكل وصفة ملحها وبهاراتها الخاصة، وقد كانت بنغازي هي الأم التي تستوعب الجميع وتحتضنهم، بغض النظر عن اختلاف ألسنهم ومنابتهم، هي “رباية الذايح” كما كنا نصفها هناك. طرابلس الغالية أيضا نالت جزءا هاما من ذاكرتي كوني عشت فيها آخر أربع سنوات قضيتها في ليبيا، لكن يبقى مكان بنغازي الأكبر والأعز في مشوار العمر.

في الإهداء في مستهل أعمالك لا تنسى الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق. ماذا يعني لك وإلى أي مدى تأثرت به؟

لا تختلف ذكرياتي في بنغازي عن علاقتي بالراحل الكبير “د.أحمد خالد توفيق” رحمه الله، ما أذكره أني تعرفت على كتابات هذا العبقري من المكتبة الملاصقة للمسجد الوحيد في شارع “العقيب” وبالصدفة كانت هذه أولى محاولاته الكتابية عندما قرر كتابة سلسلة “ما وراء الطبيعة” وبث رسائله ومخاوفه وآماله فيها لنقرأها نحن، راسلته أكثر من مرة.. وكان متواضعا جدا وبسيطا يتلقى آلاف الرسائل ولا يهمل أيا منها. ثم حكم مشوار العمر أن أظل تواقا لكل حرف كتبه الرجل حتى وفاته رحمه الله، تلقيت نبأ وفاته وكنت وقتها في دورة عمل في دولة “الكاميرون” لعدة أشهر، ولم أتمكن من المشاركة في مراسم جنازته نظرا لبعد المسافة وتعذر السفر من هناك، فشعرت أن أقل واجب تجاه هذا الأب أن نذكره دائما بالخير. الدكتور أحمد هو الأب الثاني وعراب جيلي من القراء والمثقفين بلا منازع، لذلك فذكرياتنا معه لا تختلف عن ذكريات الأبناء مع آبائهم.

في صغرك وأثناء بدايات القراءة لديك، هل كان هناك دافع داخلي ينبع منك ربما، أو سبق ذلك تشجيع من الأسرة نحو القراءة ؟

كنت مولعا منذ الصغر بالقراءة .. وأذكر أني كنت أقرأ من الجريدة أمام أصدقاء والدي ولم أبلغ السادسة بعد، ثم بدأت مرحلة الشغف بمجلات الأطفال.. فكان والدي يأتيني بمجلات شهيرة مثل ماجد وسامر، وكانت هناك مجلة ليبية رائدة وقتها اسمها “سنابل” وسنابل هذه لم تكن توزع خارج ليبيا لكنها كانت الأجمل والأكمل بين المجلات العربية بحق، وقد كنت ألقى تشجيعا كبيرا من الأهل بسبب نهمي للمعرفة والبحث. ثم بدأت مرحلة “روايات مصرية للجيب” و”أجاثا كريستي” وغيرها من الروايات المصغرة، وبدأ معها إهمال الدروس والتعليم من أجل القراءة، لي مقال قديم عنوانه “اكتب أيها الشقي” حكيت فيه عن معاناتي مع الأهل بسبب حب القراءة، وحكيت فيه عن العقدة التي تخلفها كلمة “ادرس” عندما تخرج من الوالدين صارمة خوفا على مستقبلك وتحصيلك، كما وحكيت فيه عن تجربة الكتابة الأولى بإشراف وملاحظة الكاتب الليبي والأستاذ في جامعة “قاريونس” ببنغازي “د.عبد النبي المغربي”، عندما عرفت عن طريقه الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها كتابة القصة والرواية.

ماهو تخصصك الدراسي؟ وهل كان اختيارك له عن رغبة منك أم كنت تود الدراسة بتخصص ما ولم تدرسه؟

في السابق لم أدرس إلا اللغة الإنجليزية في معهد تابع لجامعة “كامبريدج” البريطانية، وحديثا دخلت الجامعة لدراسة النقل البحري لثقتي أنها ستفيدني في مجال عملي في الموانئ، وأنا الآن طالب منتسب مؤجل أدرس كلما لاحت لي فرصة من فراغ.

تكتب بأكثر من لون ربما، ولكن كل أعمالك التي صدرت هي عبارة عن روايات، لماذا؟

أتلذذ أحيانا بكتابة الشعر وربما متعتي الكبرى تكمن في المقالات السياسية والاجتماعية الساخرة، لكني أزعم أنني أعرف ذوق القراء لأني قارئ في الأصل، فالشعر مكانه المنصات والجلسات الثقافية.. والمقالات مكانها على صفحات الجرائد، ولم أخض تجربة القصة القصيرة لأتمكن من توجيه رسالة عن طريقها في كتاب برغم أني كتبت منها الكثير ومن خلال تجربتي في القراءة وجدت أن للرواية أثرا يدوم طويلا في وجدان الشعوب، حيث تجد أن أكثر التراث حكايا وأكثر الحكايا تتناول حياة الأولين لتضعنا في جوهم العام، حتى مخاوفهم من وحوش البراري في زمن كان الرعي فيه أساس حيواتهم وصلتنا في صورة قصص رعب ترويها لنا الجدات حول المدافئ ليلا، فلماذا لا يدور الزمن دورته ونترك لمن يأتون من بعدنا ما عشناه وعانيناه وخبرناه ؟

الرواية هي فن كل شيء، وعن طريقها تستطيع أن تسهب فيما تريد قوله وإيصاله من رسائل ومخاوف وطموحات، لذلك أرى أنها وحدها تستحق أن توضع بين دفتي كتاب.

متى بدأت بقناعة تامة أنك ستكتب لكي تنشر، ومتى اتخذت ذلك القرار؟

أقصد هنا النشر بشكل رسمي مع دار نشر؟

في العام 2005 ظننت أن ما تزودت به ربما سيكفي لأن أضع البصمة الأولى لي ككاتب وكنت قد قضيت ما يزيد عن خمس عشرة سنة في القراءة، فبدأت في كتابة رواية “المنجّمة” التي تتحدث عن هجرة الشباب من أوطانهم، وأسبابها وما يبحثون عنه في الخارج، وتكلمت فيها عن معاناة شاب له ذات ظروفنا، لكنه قرر أن يتخذ طريقا قصيرا للثراء عبر السفر للخارج، وتدور به الأحداث حتى يجد نفسه مجندا من الخارج لخيانة وطنه.

كتبت تلك الرواية وحازت على إجازة الطباعة، لكني اكتشفت ان الوقت لا يزال باكرا وأن الزاد لا يكفي بعد، فأرجأت الأمر عشر سنوات أخرى لأخرج بروايتي الثانية “حارس المقابر” عام 2016، وقد طبعت على حساب وزارة الثقافة الأردنية ونالت حظا عظيما من التقدير والنقد، ووزعت في كافة أرجاء الوطن داخل الأردن وخارجه ولله الحمد.

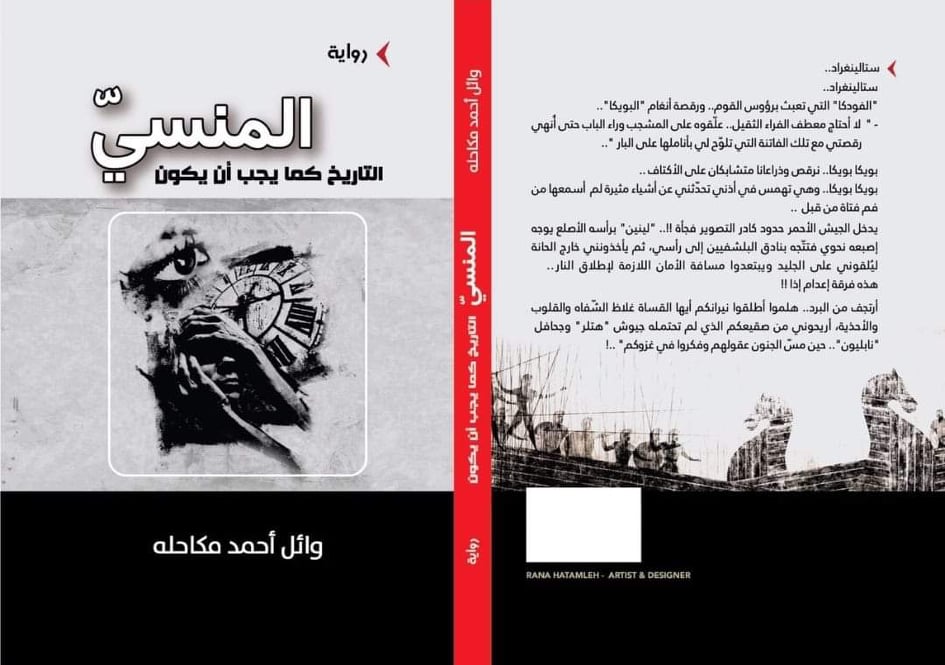

تطرح في العديد من مقالاتك أسئلة تشكيكية أو بحث عن أشياء مفقودة في التاريخ العربي والاسلامي ربما، ويتجلى هذا أيضا في روايتك المنسي “التاريخ كما يجب أن يكون”.

ما الذي تود إيصاله إلى القراء خصوصاً ونحن نعيش اليوم عصر جلد الذات بشكل مبالغ فيه ربما؟

لن أسلخ نفسي عمن أنتمي إليهم.. أنا عربي أيضا، من خلال قراءة التاريخ وجدت أننا محملون بوصمات لا يمكن إغفالها، فكما قتل بنو إسرائيل أنبياءهم قتلنا نحن فاتحينا وقادتنا ومفكرينا، نحن نتعثر منذ قامت الدولة الأموية بالدم، وتفككت وقامت غيرها.. ثم تفككت وقامت، مثال على ذلك: “الوليد” فتح بلاد الدنيا ثم جاء “سليمان” أخوه وقتل كل الفاتحين، التاريخ مليء بالهزائم والنقائص رغم بصيص النور الذي كان يظهر بين الحين والحين، وحتى بصيص النور كنا نجد دائما من يطفئه بيديه.

وفي رواية “المنسي” حاولت التركيز على نقاط كهذه، هزائم كان من الممكن أن تستحيل نصرا لولا أخطاء الكبر والعناد، لولا الخيانات التي كانت خنجرا دائما في ظهورنا منذ وُجدت المصالح الشخصية ووُجد حب الكرسي الذي لا يضاهيه حب آخر لدى العرب بالذات، جلد الذات ضروري لنتعلم من أخطاء الماضي، فقط إن بقي لدينا مستقبلا ما ندافع عنه، لاحظ مما تراه اليوم أننا نفقد هويتنا بسرعة صاروخية.

تذهب الى ابعد من ذلك في إعادة قراءة التاريخ، إلى الفترة التي سبقت ظهور الإسلام ما المراجع التي تستند إليها في ذلك، وهل تجد الشعر كافيا ؟

من الجميل جدا أن وفرة الشعر والشعراء في ذلك الزمان حلت كثيرا من الطلاسم الزمكانية (التي تربط بين المكان والزمان)، فعن طريق الشعر وصلتنا كثير من سير الأولين وقصصهم وحروبهم سواء تلك العبثية أو التي قامت دفاعا عن الأرض والعرض، كما وأن وجود “سوق عكاظ” يعطينا فكرة وافية عن قدر الشعر في زمان انعدمت فيها الاتصالات والتواصل، فنشعر بأن القصيدة نشرة أخبار كانوا يتناقلونها عبر الصحاري بسرعة البرق.

لكن الشعر وحده لا يكفي بالطبع، في قراءة التاريخ علينا التزود من الرواة ومن سمعوا منهم ورووا عن ألسنتهم، وأن نستلهم القصة من أكثر من مصدر حتى لو أضفنا الشعر كأحد المصادر الموثوقة، بمعنى أن لكل حادثة من تلك أربعة رواة فأكثر، ولو سمعنا منهم جميعا وأخذنا التفاصيل التي تتفق عليها كل الروايات ونبذنا تلك التي لا يحكيها سوى مصدر واحد لصارت لدينا قصة هي للحقيقة أقرب، هذا هو المبدأ الذي سرت عليه لأستنبط حقيقة ما جرى منذ أكثر من ألف وخمسمائة سنة.

أما عن سبب ذكري لمرحلة سبقت الإسلام بزمن فقد ذكرته في روايتي المنسي فعلا، بدأت الرواية بذكر مثلبة تميز بها العرب عبر الحقب، وهي “الفخر الأحمق” الذي أوصلنا بالتدريج لما نحن عليه اليوم، وأزعم أنه صار جزءا من الوجدان الجمعي لشعوبنا لم نتخلص منه حتى الآن.

كما تعلم تواتر الأحداث التاريخية في صورة ما وبتكرار من المؤرخين سواء الشرقيين أو المستشرقين، قد يرسخ هذه الأحداث والتصورات على أنها حقيقة لا مجال للشك فيها أو في بعض أحداثها وبالتالي فمهمة من يعيدون قراءة التاريخ مهمة صعبة جدا، فكيف تتعامل مع ذلك وما أكثر الصعوبات التي واجهتها؟

سأحكي لك عن موقف واجهته بسبب معلومة، يقال أنه كان هناك نهر يمر قرب قصر الحمراء في “غرناطة”، وأن هذا النهر هو المغذي الرئيسي لنافورة الأسود الشهيرة في بهو السباع منتصف حديقة القصر، لكن هذا النهر جفّ منذ زمن بعيد ولم يعد أحد يذكره، ولا حتى الخرائط أو مذكرات الأولين، ظللت أبحث عن المعلومة قرابة شهر موقفا نشاط الكتابة تماما سائلا كل من له علاقة بالتاريخ من دكاترة ومدرسين، ولم أجدها في النهاية إلا في كتاب مهمل، واتضح أنه نهر “شانيل” الذي استُلهمت منه العلامة التجارية الشهيرة.

كنت أكتب هذه الرواية التي أخذت مني ما يزيد على العامين قراءة وفهما وفي ذهني مشكلة واحدة، كنت أخشى أن يظهر لي في حفل التوقيع من يقول أن ما كتبته هراء لا يرقى إلى مرتبة الحقيقة، لذا كنت أجتهد في تجميع أحاديث الرواة حول حدث معين، ثم أستخدم المقارنة ووحدة التفاصيل الصغيرة لصناعة صورة حقيقية أضمن الكتاب بها.

إعادة قراءة التاريخ شيء صعب بحق، لكنك كقارئ مرّ للتاريخ لن تكون سهل الخداع، خصوصا وأنت تحب ما تفعل ولا تضع تصوراتك الشخصية حول الموضوع، الحقيقة المجردة هو ما ننشد حتى نصدق فيما نفعل.

هل ستستمر في عرض ما تتوصل إليه من نتائج أو حقائق في سرد روائي، أم ربما قد تطرح كل ذلك في قوالب أخرى؟

حاليا نعم، فكما قلنا سابقا إن الرواية هي القالب الأشمل والأوسع، وربما ما أريد قوله كثير لا تتسع له أبيات الشعر ولا سطور القصة القصيرة، وأذكر هنا أنني كنت في سبيلي لإصدار رواية تاريخية أخرى قيد الكتابة الآن، تتحدث عن آخر عهد الإمبراطورية العثمانية في المدينة المنورة بقيادة “عمر فخر الدين باشا”، لكن المراجع التاريخية وقفت في وجهي نظرا لقلة عدد من أرّخوا تلك الفترة، وقد أرجأتها قليلا وتفرغت لكتابة المقال وهكذا أحداث تفرض عليك قالب الرواية شئت أم أبيت.

حدثنا الآن عن واقع النشر في الوطن العربي، وما تقييمك لتجربة نشر أعمالك السابقة، هل واجهت صعوبات أم لا؟

تجربة مريرة، كما أسلفت فإن روايتي “حارس المقابر” تمت طباعتها عن طريق وزارة الثقافة الأردنية، وقد أثبتت التجربة فيما بعد أن هذا أقصر الطرق للرواج وإيصال كلمتك للناس، فالوزارة تعاملت بحرفية تامة من حيث جودة الطباعة وتوزيع المطبوعات على المحافظات الأردنية، ثم إشراكها في معارض الكتاب العربية كافة، وحدث أن لي أصدقاء في مختلف البلاد العربية اقتنوا الرواية وأرسلوا لي صورا لها أسعدتني بحق، في حين لم تأخذ رواية “المنسي” حقها كسابقتها ولم تجتز هذه المراحل التي تمنيت لها أن تجتازها، وهذا يرجع لقرار خاطئ مني حين ظننت أن دور النشر الخاصة أفضل مما يشاع حولها.

لكني تلقيت طلبا من مديرية ثقافة مدينتي “العقبة” قبل أزمة كورونا (أغاثنا الله وإياكم) بإعادة طباعة “المنسي” عن طريق وزارة الثقافة، وأعتقد أن المشروع لا يزال قائما رغم التأجيل، ولو تم هذا فهو تعويض من الله تعالى عن عام من الإهمال عانته الرواية الأخيرة بسبب تراجع دور وكالات النشر الخاصة.

النشر في الوطن العربي مجال متأخر جدا، يقوم أساسا على التجارة.

لك رواية أيضا بعنوان “نمر الصحراء” وهي قيد التجهيز، هل من الممكن اطلاعنا عليها ولو بشكل يسير بما لا يسبب معرفة كامل تفاصيل وأحداث الرواية قبل صدورها؟

رواية “نمر الصحراء” هي قراءة للعهد الأخير من الإمبراطورية العثمانية، كان الحاكم العسكري للمدينة المنورة “عمر فخر الدين باشا” متصدرا للمشهد إبان قيام الثورة العربية الكبرى في الحجاز، قامت حينها قوات الشريف “حسين بن علي” حاكم “مكة المكرمة” بمحاصرة المدينة المنورة في محاولة لدخولها عنوة، لكن “فخر الدين باشا” استعصم فيها هو وجنوده لما يقل قليلا عن ثلاث سنوات، وظلوا بلا امدادات ولا دعم حتى أكلوا الجراد من شدة الجوع.ما يرويه التاريخ هنا أن هذا القائد خشي على سكان المدينة من سلاح المدفعية الذي يملكه الثوار، فعمل على تهجيرهم بشكل قسري في القطارات المغادرة إلى أماكن شتى، مفرقا بينهم كعائلات وأهل لن يلتقوا بذويهم ما تبقى لهم من عمر، بعض كتب التاريخ وصفت فعلته بالجريمة الكبرى، وبعضها قالت أنها كانت السبيل الأخير أمامه لحماية المدينة وأهلها الرواية تحاول إيجاد أرضية مشتركة لوصف ما حدث بشكل محايد، فلا ننسى طبعا أن ما خشي منه القائد أصبح فيما بعد حقيقة، فالقوى الاستعمارية لا تدعم الثورات مجانا، ولا ننسى أيضا أننا كنا نعاني استبداد الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت، فلكل عهد ما له وما عليه، ما يتوجب علينا هنا هو إعادة قراءة المشهد لإيجاد الحقيقة وإيصالها للقارئ بشكل سلس.

الرواية تعاني الآن من قلة المصادر ونقص مذكرات المؤرّخين، لكنني طلبت الاستعانة بمصادر تركية ربما تصلني قريبا لأكمل ما بدأت.

هذا ربما يقودنا إلى ضعف حركة الترجمة من وإلى العربية هل سنرى أعمالك مترجمة إلى لغات أخرى، أو تخطط لذلك ربما في الفترة القادمة ؟

بالنسبة للترجمة فقد قطعت شوطا جيدا في ترجمة رواية إنجليزية للكاتب الكبير “مايكل موربورغو”، لكنني سقطت في فخ تصريح الترجمة الذي لم أحصل عليه حتى الآن، بسبب ضعف التواصل واختلاف اختصاصات من راسلتهم، وقد أردت بشدة ترجمة روايته تلك لكونها تصف إحدى أهم صراعات البشرية منذ نشأتها.. “الحرب العالمية الأولى”.

أما بالنسبة لترجمة أعمالي الخاصة، فقد جاءني اتصال من صحفي تركي معروف يطلب هذا على مستوى المقالات والقصص القصيرة، ثم تأجل الموضوع بسبب عدم الجدية ربما، ولا عروض أخرى تلوح في الأفق حتى الآن، لكنها لو جاءت فمن ذا الذي لا يحلم بشيء كهذا ؟

هل هناك ما تريد إضافته وكلمة أخيرة في نهاية الحوار؟

أشكركم كثيرا على فتح هذا الملف الذي يحمل في طياته المرحلة الأهم من مراحل حياتي، استمتعت كثيرا جدا وأنا أتذكر معكم “حومتي” و”حوشي” ومدارسي، ورفقتي الطيبة بين أزقة بنغازي وطرابلس ومصراتة، الكورنيش والهواء الطلق وصيد السمك، وسماع أهازيج الراحل “محمد حسن” و”عادل عبد المجيد” و”تونس مفتاح”، وأشعار “علي الكيلاني” و”عبد الله منصور”..

خلافا للتصنيفات التي أسمعها أرى أن للفن والثقافة العربية أرضية ثابتة رئيسة في ليبيا، أرضية جذبت كل أقطاب الفن يوما إلى الخيمة الليبية.. لتنطلق منها وتعم الوطن الكبير..

شكرا لصحيفة “فسانيا” الراقية ولك الأخ “سالم الحريك” على الاهتمام والظهور بصورة مشرّفة تعكس وجه ليبيا كما نحب أن نراه، وفي النهاية نسأل الله تعالى لليبيا أن تداوي جرحها الغائر، وأن تقف مجددا وتعود إلى مكانها في مقدمة الركب كما عهدناها دائما.

انتهى.