بقلم/ سهام إبراهيم السويح /

هذا الطفل الصغير لم يكن مجرد تلميذ في أحد فصول المدرسية، بل كان جرس إنذارٍ مؤلم، صورته التي اجتاحت مواقع التواصل ليست مشهدًا عابرًا، بل صرخة صامتة من قلب كل طفل يعيش معاناةً مشابهة داخل جدران المدارس والمنازل.

بصفتي معلمة وتربوية، أؤمن أن المسؤولية الأخلاقية والتربوية لا تتوقف عند تلقين الدروس أو قياس مستوى التحصيل، بل تمتد لتشمل رصد الحالة النفسية للتلاميذ، وملاحظة أي علامة تعبّر عن خوفٍ أو ألمٍ أو إهمال.

القضية اليوم قضية رأي عام، لأنها تكشف خللًا في دور الجميع:

المدرسة، والمعلمين، والإدارة، والجيران، والأقارب، والمجتمع بأكمله.

أين كانت المدرسة؟

ألم نردّد دائمًا أن المدرسة هي البيت الثاني للتلميذ؟

كيف مرّ هذا الألم على الجميع دون أن يراه أحد؟

المرشد الاجتماعي

المعلم

الاخصائي الاجتماعي

المدير

الجميع

“ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق”

[الأنعام: 151]

الطفل قُتل بيد أبيه، لكن الحقيقة أن موته لم يبدأ في تلك اللحظة، بل حين اختار الجميع الصمت أمام الإشارات الواضحة التي كانت تنادي بالنجدة.

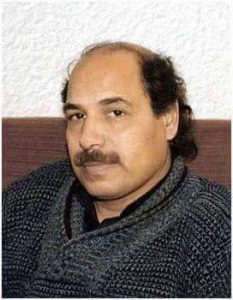

انظروا جيدًا إلى الصورة:

حقيبته القديمة التي يتمسك بها كأنها كل ما يملك.

ملابسه المتسخة والمبقعة.

زملاؤه بزيّهم المرتب وهو دون زيّ.

حتى أزرار قميصه لم تُغلق.

أنفه عليه آثار دم.

وجهه شاحب، وعيناه ترويان قصة خوفٍ دفين.

“ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”

[المائدة: 32]

هذه الملامح لم تكن تحتاج إلى خبيرٍ نفسي كي يكتشف خلفها وجعًا دفينًا، كانت كافية لتدق ناقوس الخطر لو أنّ أحدًا أصغى، لو احدًا سئل ؟لكن الأغلبية، كعادتهم، اختاروا الصمت.

“وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا”

[الكهف: 54]

إنّ ما حدث ليس مأساة فردية فحسب، بل صفعة على وجه الضمير الجماعي. كلنا مسؤولون عن هذا الطفل، وعن غيره من الأطفال الذين يعيشون الخوف بصمتٍ داخل بيوتهم ومدارسهم.

لذلك، علينا أن نعيد تعريف دور المدرسة لتكون ملاذًا آمنًا قبل أن تكون مؤسسة تعليمية.

علينا أن نعيد تدريب المعلمين واهل الاختصاص بالمدرسة على رصد المؤشرات النفسية للتلاميذ، لا فقط درجاتهم في الامتحان.

علينا أن نعلّم أبناءنا أن السكوت عن الألم مشاركة فيه.

رحمك الله يا صغيري.