- حاوره : سالم البرغوتي

الحياة مدرسة كبيرة علمتني أن أحيا كما أريد.

عملت ماسحا للأحذية وسفرجيا في قهوة، وبائع مكسرات أمام سينما الاستقلال.

كنت شغوفا بالقراءة وأنا تلميذ بمدرسة توريللي.

وجدت متعة في بيع الجرائد في منطقة الفندق وسوق الجريد وسوق الظلام وميدان البلدية.

تعرفت من خلال صحيفة الحقيقة على كتابات الصادق النيهوم والفاخري وعلي الفزاني والشلطامي ولم أكن أعرف أننا سنكون أصدقاء فيما بعد رغم فارق السن.

في بداية كتاباتي كنت أكتب باسم سالم زنقي تقديرا لزوج والدتي الذي تربيت على يديه.

أنا محظوظ كوني أحد أبناء بنغازي التي عشقها الغرباء قبل أبناء الوطن.

في منتصف السبعينيات أقمت في طرابلس وعملت في الصحافة والإعلام.

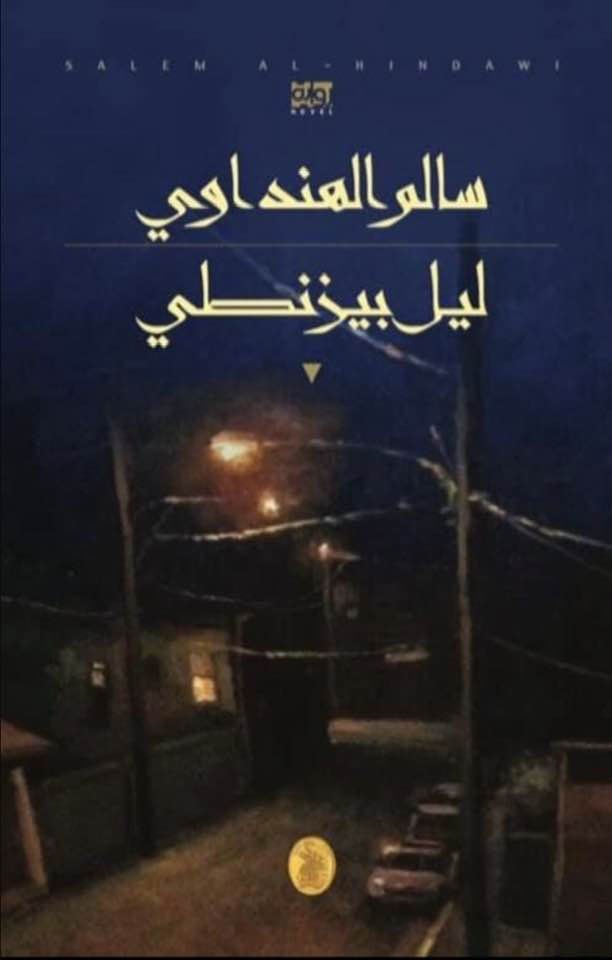

لم يكن من السهل سبر غور الكهف العميق المليء بالأسرار والنفائس ودُرر الثقافة العربية التي انتزع جزءاً منها في زمن العمالقة والرواد، مستنداً على موهبةٍ بدأت بعلاقة صغيرة، والجدران، وأصابع في النار، ورصيف آخر، والأفواه، والطاحونة، وخرائط الفحم، وظلال نائية، وعودة الولد الصغير، وأوراق في رياح الشرق، وحائط اليوم السابع، وأصحاب المغيب، ونافذة الغريب، ورحلة نوح الأخيرة، وليل بيزنطي، وغيرها من الإصدارات الأدبية والثقافية.

سالم الهنداوي بهذا الكم الفكري، ليس موجزاً وليس اختصاراً، وليس طيفاً ولا ظاهرة، هو عمق متجذِّر كشجرة الزيتون، تاريخ حافل بالإنجازات امتدت لعقود ومن الأسفار في الزمن، من بيروت إلى نيقوسيا إلى دمشق إلى مسقط في عُمان، إلى لندن وباريس وغيرها من المُدن والعواصم.

يُقال في “إنجيل يوحنا” لا كرامة لنبي بين قومه، وتعني أن الشخص لا يلقى الاحترام والتقدير من قومه بل من الآخرين.

وبالرغم من أن الهنداوي كان لصيقاً بالثقافة العربية وبمعظم روّادها أمثال درويش وسميح القاسم ونجيب محفوظ وعبدالوهاب المسيري وغيرهم، غير أن المجال العربي لم يضف له الشهرة التي كان يجب أن يكون عليها وكأنه إقصاءٌ متعمِّد في فضائه العربي.

سالم الهنداوي ابن “بنغازي” العتيقة، دائماً ما كان يدفع ثمن مواقفه الوطنية التي تدعو إلى وحدة الوطن وإصلاح ذات البين بين مكوناته.

أحب هذا الوطن بكل جوارحه ووجدانه، ومن يقرأ للهنداوي قبل أربعين عاماً لن يجد فارقاً فيما يكتبه اليوم.

لديه مشروع ثقافي كبير للنهوض بالأدب والثقافة في ليبيا التي تعيش واقعاً مؤلماً، منطلقاً من حلمه بإعادة ترميم ما تهدّم.

غير أن مشروعه صُدم بواقع سياسي منشغل بكل شيء عدا الثقافة والفكر والأدب.

هذه مقدّمة الحوار، وهي ذاتها الشهادة التي كتبتها ضمن شهادات عربية يزخر بها كتابه الصادر في بيروت وعمّان قبل شهور (سالم الهنداوي بأقلام عربية).

- ظروف بدايات سالم الهنداوي الطفل، كانت قاسية وظالمة، كيف استطاع الهنداوي الخروج بسلام وتجاوز العقبات إلى مراحل التكوين الأدبي؟

لو أنني نمتُ في طفولتي على فراشٍ وثير، لما أحسستُ بوجع الجسد. ولو كنتُ ميسور الحال، لما تركتُ المدرسة بشهادة ابتدائية ولما دخلتُ معركة الحياة أجوب الشوارع بلا فكرة، أبحثُ عن ذاتي بين كُتب “المكتبة العامة” في شارع عمر المختار، وبين حكايات الناس وأنا أبيع الجرائد في “سوق الجريد” وفي منطقة “الفندق البلدي” التي عملتُ فيها ماسحاً للأحذية وسفرجياً في “قهوة العاشق” وبائعاً للمكسّرات أمام سينما الاستقلال.

تلك الحياة المدرسة الكبيرة علّمتني أن أحيا كما أريد رغم الوجع، وأن أكون كبيراً في عينيّ زوج والدتي الذي قاسمنا كسرة الخبز لنعيش، ولأكون أيضاً كبيراً في عيون إخوتي الصغار الذين شاركوني العناء في شوارع مدينة لا تنام.

لقد فتحتُ كتاب الحياة من خلال مدينة علّمتني أبجديات حروفها لأكون كاتباً في صحافتها، وصديقاً لكبار كُتّابها وشعرائها، وفاعلاً مسكوناً بهوائها وبأجوائها وبشخصيّاتها الشعبية التي كانت في كتاباتي وجوهاً بملامح زمن عميقة، وجُلِّ تلك الوجوه كانت ماثلة في قصصي وحكاياتي الأولى عن حي “سي خريبيش” العريق في بنغازي، ذلك الحي الذي نشأتُ فيه وعشتُ بين البُسطاء من أهلي وجيراني في شارعنا والشوارع المجاورة التي كانت أشبه بردهات بيت واحد نعيش فيه جميعاً كعائلة واحدة، هناك نشأتُ أتأمل الحياة بعينيِّ طفل أدرك مبكِّراً أن الحياة مدرسة كبيرة تمنحنا التجربة والمراس، فكنتُ عصامياً في حياة كبرتُ في مشاويرها حتى بلغتُ الوعي بإتقان الكتابة، فنشرتُ بداياتي في صحافة بنغازي مطلع السبعينيّات، ثم في منتصف السبعينيّات أقمتُ في طرابلس وعملتُ في الصحافة والإعلام، وخلالها وبعدها تنقّلتُ بين العواصم العربية والأوروبية كاتباً في العديد من الصُحف والمجلّات.

أمّا عن تكويني الأدبي فربما كان ذلك مبكّراً جداً ودون أن أدري بموهبتي، فقد كنتُ شغوفاً بالقراءة وأنا تلميذ بمدرسة النهضة “توريللي” الابتدائية مطلع الستينيّات، مجتهداً في مادتي اللغة العربية والتربية الفنيّة، كما كنتُ رساماً ونحّاتاً وخطّاطاً مميّزاً بين الطلبة، وربما كان ذلك دافعاً لإصدار أول صحيفة حائطية بالمدرسة نالت إعجاب الإدارة والمدرّسين وشجّعت التلاميذ المتفوّقين في مادة التعبير على الكتابة فيها من خواطرهم الذاتية ومختاراتهم، فكنتُ أكتب الافتتاحية عن المدرسة وعن المدينة، ولم أكن أعرفُ حينها بتصنيف ما أكتبه، خاطرة أم مقالة أم قصّة قصيرة؟.

وباشتراكي في “المكتبة العامة” الكائنة بشارع عمر المختار بدأتُ أتعرّف على الأجناس الأدبية، فأحسستُ أنني بين متلاقيات الخاطرة والصورة القلمية والقصة القصيرة، وفي مكتبة “المركز الثقافي المصري” بشارع الاستقلال تعرّفتُ إلى الصحافة المصرية وكُتّاب المقالات بها، فكنتُ مهتمّاً بالصفحات الثقافية وكتابات الأدباء فيها، وفي العطلة الصيفية وجدتُ المتعة في بيع الجرائد في منطقة الفندق البلدي وفي شارع بوغولة وسوق الجريد وسوق الظلام حتى أنتهي منها في ميدان البلدية، وكنتُ أحتفظ لنفسي بنسخة منها للقراءة.

مع بدايات صدور صحيفة “الحقيقة” وزميلاتها “العمل” و”الزمان” تعرفتُ إلى أقلام كُتابها الصحفيين المميّزين في تلك الفترة، لكنّي تعلّقتُ بالعدد الأسبوعي لصحيفة الحقيقة الذي كان يفرد صفحاته للشعراء وكُتّاب القصّة والنقد الأدبي والمقالة الاجتماعية الساخرة، وهنا تعرّفتُ إلى كتابات الصادق النيهوم وخليفة الفاخري، وإلى أشعار علي الفزاني ومحمد الشلطامي، ولم أكن أعرف أننا سنكون أصدقاء بعد ذلك رغم فارق السن بيننا، لكن بحكم أننا أبناء منطقة واحدة، كان اللقاء بيننا ميسّراً حتى توالت اللقاءات بعد ذلك في مقاهي بنغازي وفي صالون “الحقيقة” ومكتب الصحفي الكبير “رشاد الهوني” وعميد الدار المؤسس “محمد بشير الهوني” وأشقائه إدريس وهاشم والسنوسي.

.. في بداياتي كتبتُ باسم “سالم زنقي” تقديراً ووفاءً للرجل الكبير في حياتي وهو زوج والدتي الذي تربّيْتُ على يديْه، لكن عندما احترفتُ الكتابة وامتهنتُ الصحافة كان لزاماً عليَّ أن أنشر باسمي الحقيقي “سالم الهنداوي“.

.. يرجع تكويني الأدبي إلى شكل التجربة في الحياة ومدى تأثير المعرفة على سلوكي في الحياة، وربما الإحساس بالرغبة في التعبير منحني القدرة على اقتحام هذا المجال دون سواه، فلم أستمر في الرسم لأنه محدود التعبير في الرؤية وإن كان عظيماً في الجمال، بينما الكتابة في رأيي تفتح آفاق التأويل بالفكر والنقاش، إلى جانب كونها تعتمد على مهارة المتخيَّل في صُنع الأحداث والغوص في تفاصيلها، وهذه التيمات غالباً ما تصنعها الكلمات وتعجز عنها الفرشاة.. وما يقف وراء هذه المهارة بعد صقل التجربة بالقراءة والانفتاح على تجارب الآخرين هي الموهبة، فالموهبة هي الأساس الذي منه تستعد للمغامرة، وبدونها قد تقرأ كثيراً وتكون قارئاً جيداً أو حتى ناقداً وباحثاً أكاديمياً، لكنّك لن تكون مبدعاً أبداً بدون أن تكون موهوباً.

- ماسرُّ حبِّك لبنغازي؟ وهل منحتك أسرارها وصورها وحكاياتها الشعبية؟!

أنا محظوظ كوني أحد أبناء هذه المدينة العظيمة التي عشقها الغرباء قبل أبناء الوطن، ومنهم رحّالة وشُعراء وأدباء مرّوا بها عبر التاريخ وكتبوا عن جمالها العريق وأجوائها الشعبية الزاخرة بالحكايات وبالفن والأدب.

كانت بنغازي القديمة رواية ممتعة بعوالم فصولها، عشتُ في حواريها وأزقتها الضيِّقة مع شخصيّاتها الشعبية، في أسواقها ومقاهيها كانت الناس تعرف بعضها، بالأسماء والوجوه، وكل بيوت الجيران كانت بيتاً واحداً لصغار الشارع، نلعب بألعابنا الموسمية وحين نتعب نضحك كثيراً فنأكل ما تيسّر في هذا البيت أو ذاك وننام هنا أو هناك على أصوات الديَكة في ساحات البيوت الترابية، ونهيق الحمير ونباح الكلاب في الخرب المجاورة.

كان يستهوينا السهر واللعب تحت المصابيح الكهربائية الواهنة في شارعنا القديم قرب البحر، وجل شوارع المدينة القديمة كانت تحتفي بتقاليد شعبية حميمية، خاصة في الأعياد الدينية، فنستقبل المناسبات بفرح غامر، فكنّا ضمن طقوسها الجميلة، زينتها في البيوت والشوارع والحدائق.

الحياة في بنغازي كان لها طقس خاص ومناخ ثقافي مميّز على خلاف بقية المُدن الليبية، وكان لصحافتها الرائجة في عقد الستينيّات دور ثقافي مميّز في محاكاة العبق الأدبي الذي كانت تنتجه بنغازي، فظهرت أسماء أدباء كان لها حضور مميّز في المدينة، يرسمون بالكلمات ما تعجز الناس عن وصفه، فاستمالوا إليها مرتبطين بعطاءاتها الأدبية المفعمة برائحة المكان وحيوية شخصياته الشعبية ودلالاتها الجميلة في الحياة والمعاناة. كان من بينهم «الصادق النيهوم» الذي لامس الحياة في بنغازي بأدق التفاصيل الساحرة من خلال شخصيات شعبية كانت صحبته في مقالاته الأسبوعية في جريدة «الحقيقة».. كذلك كان الحال مع الراحل الأديب «خليفة الفاخري» الذي كتب «موسم الحكايات» عن أجمل سنوات بهجة بنغازي.

من هنا ربما كنتُ في تماس مع حالة الألق بالمدينة التي سبرتُ أغوارها لأكمل الملحمة الأدبية الرائعة التي استهلها النيهوم والفاخري، ولتكون بنغازي مُهجة حكاية طويلة تجسّدت في الكثير من حكاياتي عن بنغازي القديمة.

- الهنداوي ابن الصحافة قبل الرواية، ما مدى تأثير الصحافة على كتاباتك الأدبية؟

تبدو الصحافة والأدب مهنة واحدة في عائلة الكلمات والحروف، ولقد جمعتنا “المطابع” بأصوات آلاتها ورائحة الورق والأحبار، ولقد كان المطبخ الصحفي في الجريدة أو المجلّة منسجماً في علاقته بالمحرّر السياسي والرياضي والاجتماعي والثقافي، في طرابلس كما في بيروت تخرج المطبوعة من فريق واحد متجانس مهنياً، تجمعهم سياسة تحريرية واحدة، كما كانت لنا اجتماعات أسبوعية لتقييم العدد الفائت والاستعداد للعدد القادم.

بدايتي مع الصحافة قبل امتهانها كانت مع النشر الثقافي لخواطري الأدبية في صحيفة “الحقيقة” عام 1972 ومن بعدها صحيفة “الشورى” عام 1973، ومن ثم العمل محرّراً في صحيفة الكفاح في بنغازي، ثم عام 1974 صحفياً في طرابلس لدى المؤسسة العامة للصحافة بين صحيفتيّ الجهاد والفجر الجديد.

في بيروت قبل الاجتياح الصهيوني كانت الصحافة اللبنانية تقاوم وسط غبار الحرب الأهلية، وكنتُ مع عددٍ من الصحفيين السوريين والفلسطينيين في عراء بيروت بلا خوذة، أسوة بالصحفيين اللبنانيين، وبعد اجتياح بيروت تراجعت بعض الصحف عن الصدور مع تهديد الفلسطينيين ونشاط منظمة التحرير في بيروت بعد استهداف مركز الدراسات الفلسطينية الذي انتقل إلى نيقوسيا بقبرص ليكون بجوار مجلّة “الكرمل” لمحمود درويش، وبأنفاس صحيفة “النهار” أثناء الحرب الأهلية كان غسان تويني وطنياً ضد الطائفية وداعماً للعيش المشترك، كما كان طلال سلمان في “السفير”، لكن على ركام الحرب الطويلة وتأثير الاجتياح على مستقبل الصحافة في لبنان خرج عدد كبير من الصحفيين والأدباء والفنّانين، لنلتقي في نيقوسيا وليماسول، على أمل العودة إلى بيروت، أو التأسيس لصحافة المهجر التي بدأت فعلاً من نيقوسيا بدعم ليبي وعراقي وسوري، ولتنتقل بعدها إلى باريس ولندن في إطار مواجهة الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية، فكان المجال مفتوحاً للمقاومة الصحفية التي استمرّت حتى اندلاع حرب الخليج الثانية لتنتهي صحافة العراق في أوروبا، وبالهيمنة السعودية على إعلام وصحافة المهجر توقّفت صحافة ليبيا في قبرص.

لقد عاصرتُ تلك المراحل عن كثب من خلال عملي الصحفي في بيروت ونيقوسيا، وعلاقتي الطويلة بصحافة لندن وباريس وكتابتي فيها، ولا شك أن هذه التجربة الطويلة كانت ضمن عطاءاتي الأدبية في القصّة والرواية والنقد الأدبي، ولعلّي في تجربتي مع المقالة السياسية كنتُ أكتب برؤية المثقَّف الأديب، أستخدم مخزوني اللُغوي في محاولة لبعث الحياة في المقالة العربية التي داهمتها لغة السياسة الفجَّة.

في هذه المقالات المتنوِّعة بين الثقافي والسياسي، ثمة عبور للضفّة الأخرى من التعبير «السيميائي» الذي يمثل القدرة على خلق الصورة المعبِّرة عن المعنى، وهذه رؤية جمعتها حواراتنا المشترَكة في السياسة والثقافة والإبداع، تلك الرؤية التي أصبحت اليوم أسلوباً مميَّزاً في الكتابة الصحفية العربية جمعت إليه كتابات بعض الأدباء العرب. فكانت اللغة- الصورة، مرآة التفكير، هي الأكثر حضوراً في نفس المتلقي، وتلك لم تكن غاية المطبوعة السياسية، بل كانت بالنسبة لنا، الرهان الثقافي على هزيمة تلك اللغة الأيديولوجية السائدة في علاقة الصحافة بالناس.

لقد كانت المحاولة جريئة، وهي إذن التجربة التي تزخر بها اليوم الكثير من افتتاحيات الصُحف والمجلات ومقالات كُتَّاب الصفحات الأخيرة، فكانت هي الكتابة الأخرى التي تنصهر بواقعها الإنساني، لتبقى في الضمير حالة باقية، استثنائية، داخلة في تفاصيل اللغة، وليست خارجة عنها.

- رواية الطاحونة، رواية البحث الإنساني عن أفق رحب يتسع لأحلام البسطاء، رواية تنتصر للفقراء والمهمّشين، فهل نحن اليوم نعيش في عصر الطاحونة بعد أربعين عاماً من كتابتها؟

فعلاً استشرفت رواية الطاحونة هذه الحال التي تعيشها البلاد العربية، فقد تشكّلت الرواية برموز تاريخية من التراث العربي والذاكرة الجمعية لحياة البُسطاء في النظام الإقطاعي، قيل الكثير في رواية الطاحونة منذ صدورها عام 1985، فكانت ملحمة للعطش “الحرية” كما وصفها عند صدورها الشاعر اللبناني الراحل “محمد علي شمس الدين” في عرضه الطويل بمجلة “الكفاح العربي” البيروتية عام 1986. وفي قراءة الكاتب المغربي “هشام بن الشاوي” في مطلع الألفية الثانية، وفي دراسة الدكتورة “كاريس اولسوك” الباحثة في جامعة “كامبريدج” البريطانية، وفي العديد من الرسائل الجامعية في ليبيا، فلقد حظيت “الطاحونة” باهتمام نقدي ملحوظ منذ نشرها على حلقات عام 1984 بمجلة “الموقف العربي” التي كانت تصدر في قبرص، وزيّنتها رسوم الفنّان السوري “يوسف عبدلكي” وكذلك بعد صدورها في طرابلس عام 1985، وطبعتها الثانية في القاهرة عن دار مكتبة “مدبولي”، وطبعتها الثالثة في عمّان/ رام الله عن دار مكتبة “الشروق”، وكانت ستتحوّل إلى مسلسل تلفزيوني عام 1987 من إعداد الكاتب والسيناريست السوري المعروف “رياض نعسان آغا” وفشل المشروع بسبب تغيير مسؤولين في قطاع الإعلام والتلفزيون الليبي.

وفي ذات الاهتمام الفنّي بالرواية وفي العام 1989 وعلى هامش مهرجان القاهرة السينمائي، وبمعية الناقد السينمائي اللبناني “إبراهيم العريس” التقيت المخرج المصري الكبير “صلاح أبوسيف” الذي كان استلم الرواية وأسعدني خبر استعداده لإخراجها للسينما في إنتاج مشترك ليبي مصري، وكانت ليبيا حينها قد أسّست في القاهرة شركة للإنتاج السينمائي، غير أنها لم تنتج شيئاً واكتفت باستئجار عدد من صالات العرض والتسويق للأفلام المصرية، لقد كان الحُلم كبيراً للطاحونة في مجراها بسواقي التلفزيون والسينما العربية، وللأسف.

طبعاً ليس بالضرورة أن تكون العناوين الروائية صادمة كعناوين المقالات، ذلك أن الرواية تخرج من زمن الحادثة إلى الحدث كونه عنوانا لمرحلة زمنية. “الطاحونة” كانت بلا زمن تاريخي، ولكنها ظلّت في الزمن المفتوح، إذ أن مسألة “الحرية” باقية ما بقي الوجود الإنساني.

لقد جسّدت “الطاحونة” ملحمة «العطش» في البلاد العربية. العطش للحرية من العبودية وسلطة الآخر في الحياة وفي الدين، فكانت «الطاحونة» رمز حياة على بئر معرفة نضبت مياهه، فتقع القرية «المكان» على ساحل بحر تتلاطم أمواجه التي تصل مسامع الجميع. فالموج الهادر في العالم كان معرفة بضرورة المد في الحياة، والوقوف في وجه سلطة المختار، ودهاء اليهودي الشوباش، والمعرفة المبكِّرة بأن شيخ الجامع لم يكن رجل دين متزمّت وإنما داعياً إلى الصلاة والصلاح، فكان كاتم أسرار الناس في القرية وهو من أكثر العارفين بحقيقة «خليل الملاح» صديق «الورّاد»، فيما العجوز الورّاد ضحية الاستغلال والعبودية الذي هدّ حيله جرّ العربة عوضاً عن «البغل» الذي خارت قواه في جلب الماء للقرية.

لقد كانت تلك القرية الرابضة بين الصحراء والبحر، هي العالم الذي يجمع كل المتناقضات في الحياة، الإنسان ككائن مُعدم، والمعرفة بأهمية وجوده ككائن حي، والخلاص من العبودية في ظل نواميس الوجود، والحق الإلهي الذي يدعو له شيخ الجامع، والمكر والخبث في شخصية اليهودي الشوباش، والسقوط الأخلاقي في شخصية خليل الملاح، والعشق الذي كان يجمع الحبيبين عند نبع الطاحونة في ذكريات القرية، والسلام في أجنحة الحمام بين النخيل السامق، فكان أن انتصرت حقيقة المكان على السُّلطة الزائفة بفرماناتها العثُمانية، وسقط الادعاء بالقوة العميلة القاهرة المتمثلة في المختار، وانتصر الخير على الشر في رمزية المطر الذي غمر القرية بعد طول جفاف، وأن يجتمع أهل القرية تحت المصابيح التي أضاءت المكان وأضاءت الذاكرة.

أنا وغيري لا نستطيع تحميل النص الروائي أكثر ممّا يحتمل من تفسير وتأويل، فالتلقي الجميل هو في مدى قدرة المخيّلة على التفاعل مع النص في حينه، قراءةً جميلة نابعة من ذائقة جمالية، وأعتقد أن العمل «الجميل» هو الذي يمتلك خصائص حياته في اللغة والسرد، لتبقى حالة التأويل عند القارئ هي الإضافة الأهم. لقد كتب النقاد عن «الطاحونة» باعتبارها سيمفونية عطش على أرض يباب، ومن هنا كانت «الحرية» هي العطش الأزلي في حياة الإنسان في أزمنة العبودية، وإن كان رمزها هنا «طاحونة هواء» تعلو مئذنة جامع عتيق في قرية نائية، كادت تسقط تحت طائلة «فرمانات» عاصمة «الإمبراطورية» العُثمانية.

عبر كل العصور كانت علاقة السلطة بالمثقّف سيئة

أنا لم أدخل الجامعة طالباً، ولكنّي دخلتها محاضراً”

الرواية الليبية تجاوزت الكثير من الروايات العربية والعالمية، في التكنيك والتجريب

اعتدتُ على الجحود والاقصاء من قبل قيادات في نظامي سبتمبر وفبراير

التنمية المعرفية التي نسمع بها هي مُجرّد شعار لا معنى له في الوجود

السيرة الذاتية للكاتب والأديب والإعلامي والدبلوماسي الليبي (سالم الهنداوي):

ولد بمدينة بنغازي بليبيا عام 1955 وبها نشأ ولم يُكمل تعليمه الأساسي.

–بدأ منذ مطلع السبعينيّات في نشر المقالات والقصص في الصحف الليبية.

–بدأ النشر عربياً منذ عام 1977 في مجلة (الدستور) التي كانت تصدر في لندن.

– انتظم النشر في مجلات المهجر، حيث نشر مقالاته الفكرية، الثقافية والسياسية، وأعماله الأدبية، في العديد من المجلات العربية التي كانت تصدر في نيقوسيا ولندن وباريس، مثل الوطن العربي، وكل العرب، والتضامن، والفرسان، والناقد، والاغتراب الأدبي، واليوم السابع، والموقف العربي، والشاهد في قبرص، إضافة إلى المجلات والدوريّات العربية، مثل الآداب، والكفاح العربي في بيروت، والموقف الأدبي في دمشق، وأقلام والطليعة في بغداد، ونزوى في عُمان، والدوحة في قطر. كما نشر في العديد من الصحف مثل السفير، والنهار في بيروت، والاتحاد الإماراتية، والقدس العربي، والعرب، والزمان، والحياة اللندنية.

– عمل مراسلاً ومُحرِّراً ثقافياً غير مقيم في عدد من الصحف والمجلات العربية الصادرة في لندن، وباريس، ونيقوسيا، وبيروت، وأبوظبي.

–أسّس في قبرص عام 1999 (مؤسسة المتوسط الدولية للصحافة والإعلام) وأصدر مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت مجلة (القصيدة) وعدد من الكُتب الثقافية والأدبية.

– ترأس في ليبيا تحرير فصلية (المجال) للثقافة والعلوم خلال المدة من عام 2003 إلى عام 2010.

– عمل في السلك الدبلوماسي، مستشاراً ثقافياً لدى قبرص من عام 1997 إلى 2001، ومستشاراً إعلامياً لدى سلطنة عُمان من عام 2015 إلى 2019، وتقلّد العديد من الوظائف القيادية في الثقافة والإعلام.

– صدرت له العديد من الكُتب الثقافية والسياسية والأعمال القصصية والروائية في ليبيا وقبرص ولبنان ومصر والأردن، وأُعدّت في بعض أعماله عدد من الرسائل الجامعية الماجستير والدكتوراه.

إصدارات الكُتب:

النتاج القصصي:

• “الجدران” (قصص)، 1978

• “الأفواه” (قصص)، 1984

• “علاقة صغيرة” (حكايات)، 1985

• “أصابع في النار” (قصص)، 1986

• “الغابة” (قصص أطفال)، 1996

• “ظلال نائية” (قصص)، 1999

• “عودة الولد الصغير” (حكايات من بنغازي)، 2004

• “نافذة الغريب” (قصص)، 2023

النتاج الروائي:

– “الطاحونة”، 1985

– “خرائط الفحم”، 1994

– “رحلة نوح الأخيرة”، 2019

– “ليل بيزنطي”، 2019

النتاج الفكري:

•”دراسات في الأدب” مع آخرين 1986

• “رصيف آخر” (مقالات)، 1994

• “حائط اليوم السابع – تأملات في جهة الضوء” (مقالات)، 2005

• “أوراق في رياح الشرق – سقوط الدولة الثانية” (مقالات)، 2006

• “أصحاب المغيب” (كتابات في الغربة)، 2015.

- رواية عودة الولد الصغير، هل كانت شبه سيرة ذاتية؟ أم سيرة جيل ومطارح وأمكنة يتعذر نسيانها؟

إنها سيرة الذات الطويلة في مدينة عشتها وعاشتني بكل التفاصيل الصغيرة في الحياة، لذلك كانت «عودة الولد الصغير» الرواية التي حكت سيرة عشق المكان ورائحته، فكانت بنغازي حاضرة في ذاكرة الناس، يستعيدون ذكرياتها في روايتي التي كانت الملحمة الأهم في حياة المدينة وذاكرتها الشعبية خلال تلك الحقبة المهمّة في ستينيات القرن الماضي.

في تجربتي مع الحكاية التي بدأتها منذ مطلع السبعينات، حاولت أن تكون لغتي قريبة من الناس، لغة حكي تتشكل مع النص ولا تهمل جماليات السرد. تأخذ من المكان صفاته وشخوصه وتلاوينه، ومن الزمن تاريخه وأحداثه الاستثنائية. ولقد كان المشهد الستيني في بنغازي غاية في الفلكلورية، حيث كانت المدينة أشبه ببيت واحد قديم تسكنه كل العائلات بعفوية تجسِّد تلك القيمة الاجتماعية في العلاقات وتجانسها بين أبناء المدينة التي بقدر ما كانت تتّسع وتتّجه إلى الحداثة، بقدر ما كانت تحتفظ بتلك القيمة الجمالية، كانت تلك الظروف أيضاً قاسماً مشتركاً بين سكان المدينة القديمة، حيث كان سكان الحي الواحد- سيدي خريبيش مثلاً- يتقاسمون خبز الفرن العتيق ويتقاسمون الماء من الوارد، وفي المساء يتقاسمون الكيروسين من الفحّام، يضيئون مصابيح الشوق إلى الحكايات والقراقوز، ويصنع الأطفال ألعابهم الموسمية، يعانقون متعة الأيام الحلوة بالرغم من الفقر والعوز.

لذلك أحببت في تجربتي في (عودة الولد الصغير) أن أعود بجيلي إلى تلك الفترة من الحياة في بنغازي، وأن لا أخرج عن تيمة الحكاية تمهيداً لمشاهد أخرى في حكايات صغيرة أخرى كان يجب أن تكون في تفاصيلها الصغيرة وبنفس الأثر الذي تركته مجموعة قصص “الجدران” وحكايات “علاقة صغيرة“.

تلك كانت بنغازي في ذاكرتي التي لو كان لها الوقت الكافي من التذكُّر لكنتُ كتبتُ عشرات الروايات عن مدينة كانت تجمع من التفاصيل والأحداث ما يجعلها في العمل الملحمي من أروع المدن العربية، فبنغازي التاريخ الكائنة في المكان، تستحق منّا أن نغمرها بفيض حبٍّ لا يموت، ولعلَّ هذا الحب الآسر لبنغازي كان وراء هذا العطاء المتواضع لبنغازي أُمّ العطَّائين الأوفياء من أدبائها ومثقفيها، ولعلّه أيضاً سيكون البداية لمشروعات روائية قادمة.

- العلاقة بين السلطة والكاتب تبدو غير منسجمة في المجتمعات العربية على وجه الخصوص، ماسبب ذلك في رأيك؟

*عبر كل العصور كانت علاقة السلطة بالمثقّف سيئة لأسباب تاريخية مرتبطة بنقد السلطة، فالمثقّف يعتمد في تكوينه الأساسي على لُغة الحوار مع الآخر كقاعدة مُنتجة للاختلاف، وهي القيمة الفكرية للصيرورة المتكافئة غير المتنافرة التي يخلقها الخلاف الصادم دون الاختلاف المُنتج، لقد تفاقمت أزمة المثقّف مع السُّلطة لحد تقنين العقوبة على الرأي في الأنظمة الشمولية الجائرة، فلا وسيلة كانت مُمكنة لحل أزمة الثقة بين السلطة والمثقّف إلاّ بتولّي المثقف للسلطة، وهناك نخشى على المثقّف أن يتحوّل إلى «سلطوي»، فالسُّلطة دائماً آثمة بطبيعتها وتتسيَّد بأدواتها على المجتمع دفاعاً على مصالحها وبقائها، فيما الثقافة تقوم على المعرفة بجوهر النظام وشكل إدارة الحُكم على قاعدة التعايش السلمي والعدالة والمواطنة، هذه هي المبادئ السامية التي ينادي بها المثقّف ويقارع السُّلطة في سبيلها، حتى الأحزاب على اختلاف شعاراتها لم تحقِّق هذه الغاية، لأنها دائماً تسعى للسُّلطة، المثقّف، خارج السُّلطة، هو الضمان الفكري الوحيد لمستقبل الأمة، الفكر هو من ينير عقل الناس، وليس الشعارات لحُكم الناس، من هنا لا سبيل لحل أزمة الثقة دون أن يكون للعقل الرشيد مكان في السُّلطة، وعلى أقل تقدير يكون المثقّف مستشارها الوطني. حينها فقط يمكن لهذه العلاقة أن تتّجه نحو مستقبل ترضاه الناس، وحينها فقط يكون الناس هُم البنيان المرصوص الذي تعتمد عليه السُّلطة في إدارة البلاد، وإذا اهتزَّت هذه الثقة بين الشعب والنظام، فإن من يسقط دائماً هو النظام وليس الشعب، الشعب ينجو بالمعرفة نحو الأفضل، في اختيار شكل النظام، وفي اختيار من يمثِّلهم في هذا النظام، لكن لا أخفيك أن السُّلطة الماكرة، لن تتنازل لمثقَّف واحد قد يفقدها القدرة على حُكم الناس بلا معروف، ولهذا كانت السُّلطة دائماً مقيتة في حياة المثقَّف، ولهذا أيضاً كانت السُّلطة تقصي المثقَّف وتبعده عن شؤونها.

- كيف استطاع الهنداوي أن يصبح أديباً وكاتباً وسياسياً، وهو لم يكمل تعليمه الاكاديمي؟

*يحضرني قول لأحد الحُكماء جاء فيه: “إن الجامعة تعطي شهادات ولا تعطي عقولاً”، وأذكر أنه في شهر ديسمبر من عام 2010 حين قامرت الراهبة الثورية “هدى بن عامر” باعتبارها رئيسة الرقابة الإدارية في ليبيا وأقصتني من عملي كمدير لمكتب الإعلام بجامعة عمر المختار ورئيس تحرير مجلّتها “المجال” ذائعة الصيت في ذلك الوقت، بحجّة أنه لا يجوز تقلّدي لهذه الوظيفة بدون مؤهّل، وضجّت الدنيا حول هذا الإجراء لدرجة طالبت منظمات دولية باعتذار رسمي من الدولة الليبية كرد اعتبار لمكانتي الثقافية، وفي ذروة ردود الفعل المحلية والعربية كان ردّي عليها في منشور قصير قلتُ فيه: “اسمعي يا هدى يا بن عامر، صحيح أنا لم أدخل الجامعة طالباً، ولكنّي دخلتها محاضراً”. وانتهى ذلك السجال بنشوب أحداث فبراير، فراحت بن عامر وبقيت أنا كاتباً وأديباً وطنياً نال تقدير الناس وتكريمهم، وهي وسواها من الفاسدين، إلى جحيم.

ينسى الكثيرون أن المؤهّل مُجرّد رخصة مرور ما لم تكن جديراً بمحتواه وبقدرتك على العطاء من خلاله، والمعيار العلمي الذي تأسّست عليه العلوم الإنسانية كان يعتمد على وجود “الظاهرة” ومكانتها في حياة المجتمعات، والإبداع الأدبي والفكري والفلسفي كان من الظواهر المجتمعية التي تأسّست عليها هذه العلوم بالبحث والدراسة والتمنهج، بدليل رسائل الماجستير والدكتوراه التي درست قصصي ورواياتي، والتي اهتمّ باحثوها بدراسة ما أبدعت وليس بما نلت من شهادات.

كنتّ ولازلتّ فخوراً بأنني لا أحمل من الشهادات سوى الشهادة الابتدائية، ويزداد يقيني بفلاحي في الحياة حين أقرأ الجهل في عقول بعض من يحرصون على لقب “دكتور“.

كانت الحياة وستظل المدرسة الوحيدة القادرة على تأهيلك بشكل حقيقي، وبنتائج ما تقدّمه لمجتمعك وللإنسانية من عطاءات الفكر وإبداعات الأدب الإنساني. أما الجامعات فمهما بلغت من وجاهة اجتماعية ووظيفية فلن تخرج عن حدود أسوارها ومناهجها الدراسية وأسئلة الاختبار بالطريقة التقليدية أو الماليزية!

لقد درس “عباس محمود العقاد” الحياة فدرسه الجميع ليعرفوا الحياة، وما كان بينه وبين الدكتور “طه حسين” ليس خلافاً في الفكر، وإنما بما تظاهر به البعض بأحقية الأول عن الثاني في الريادة، فكانت مجازفة ترشُّح طه حسين لنيل “نوبل” من المآخذ الموضوعية التي أحدثت شقاقاً في العلاقة بين الكبيريْن، بعكس موقف “نجيب محفوظ” حين احتكم لقيمة الإبداع وفضّل عنه “يحيى حقي” لنيل نوبل، وهُما الاثنان تخرّجا من وظائف الحياة، فلا مرتبة علمية بينهما للتنافس سوى أخلاق التجربة والجدارة والثقة بالثقافة.

بعد تجربتي الطويلة لأكثر من خمسة عقود من العطاء الفكري والأدبي، لا أظنني بحاجة لشهادة جامعية تجعلني أسيراً لفضلها، فكل الفضل للحياة التي علّمتني ما لا تستطيع جامعات الدنيا كلّها اختزاله في تجربتي.

- هل يعتقد الهنداوي أن الأدب الليبي وجد مكانه المستحق عربياً؟

الأدب الليبي تاريخياً كان مواكباً للأدب العربي، والأدباء في ليبيا وفي البلاد العربية ينتمون لمدرسة تقليدية واحدة تأسّست في مصر ولبنان والمغرب الأقصى، وهُم في تنوّعهم الثقافي ينتجون إبداعهم الخاص ضمن تجربة إبداعية عربية واحدة، تميّزت بمستوياتها الفنية كما التمايز بين الأجيال والجيل الواحد، فالتجربة الإبداعية واحدة بمفهومها العام وفضائها خارج جغرافيا المكان، لكن الأدب الليبي بالرغم من عطائه الوطني والإنساني ظُلم كثيراً في كل العهود، حيث لم تستقر البلاد في عهدٍ سياسي، مّا جعل من كل شيء جميل في البلاد يخفت قبل الفرح.

لدينا إبداعات جميلة في كل الفنون، لكن بريقها يخفت في المهد بسبب غياب المؤسسات الثقافية الراعية لحركة الإبداع الثقافي، وعبر كل العهود كان ولع السلطة بالشعر الشعبي كولع سلاطين تلك العهود الغابرة بالشعر، المديح والهجاء سلاح الشاعر في رزقه، كما هو حاجة الحاكم في بسط سلطانه.

لقد ظُلمت الرواية كما سائر الفنون، في وقت تجاوزت فيه الرواية الليبية الكثير من الروايات العربية والعالمية، في التكنيك والتجريب، وفي مختبرات السرد العربي تجاوزت أهم الأعمال العربية التي كان الإعلام حليفها فنالت نصيبها من التراجم ومن الجوائز.

لدينا مبدعون رائعون وإبداعات رائعة، ولكن ليس لدينا مؤسسات ثقافية راعية، ولعلّ مراجعة ثقافية دقيقة لحال الفراغ الذي استغلته التيارات الإسلامية المتطرِّفة، سببه إهمال الدولة في كل عهودها للثقافة ومشروعها التنويري.

- هل من دور للمثقف الليبي في المرحلة السياسية الحالية؟

المثقّف الليبي موجوع كأي مواطن موجوع، لأنه يعيش بين الناس، يعرف آلامهم وأحزانهم ومدى آمالهم وعجزهم عن تحقيق أدنى طموح بحياة كريمة يسودها العدل الاجتماعي، لقد تغطرست طبقة المرموقين على الناس المطوبرين أمام المصارف والمخابز والمقابر، فهؤلاء كما السلطة لا يشعرون بالألم ولا بالذنب، وقد يستمتعون بحرق مواطن أو دهسه أو سحله بعرباتهم الفارهة من مال هذا المواطن التعيس.

في المجتمعات المستقرّة ينتبه الناس للمثقّف وهو يفكّر، ويراه وهو يكتب ويقرؤه في الجريدة ويصافحه في الندوة وفي المسرح، وبهكذا حال تُبنى العلاقة بين المثقّف والناس، وهي العلاقة الطبيعية التي لا تريدها السلطة وتحاربها وتمنع حدوثها.

زمن فبراير العجيب ليس كأي زمن، ففيه اختلط الحابل بالنابل، فلا معايير منطقية في إدارة الدولة ولا منطق لحوار سياسي أو اجتماعي، وازداد الوضع سوءاً بهيمنة الرويبضة على السلطة، فتقدّم الجهل ليقود البلاد، وتراجع دور المثقّف مسلوب الإرادة، وأصبحت الثقافة الخطر الأكبر على السلطة، وأنت تتابع معنا منذ 2011 تبعات الخلل الفكري الذي أصاب المجتمع، والانحدار الأخلاقي الذي ينزل بالبلاد إلى الدرك الأسفل، فلستُ أدري أي قيمة يراها هؤلاء في نتائج فبراير.

يظل دور المثقّف في مدى موقفه مع الوطن، الوطن الذي يعني الناس والتراب والزرع والحياة الكريمة، ولا يعني العهود والأشخاص، فالحقيقة الوحيدة الباقية هي ليبيا، وما عدا ذلك إلى زوال، والوحيد القادر على الدفاع عن هذه الحقيقة هو المثقّف، المثقّف ابن الهُوية الوطنية وكاتب تاريخها التليد.

عبر التاريخ كان المثقّف هو رمز المجتمع وليس السياسي، والأمثلة كثيرة على سقوط الزعماء وصعود المفكّرين والأدباء، لقد مرّ على العالم أعتى الدكتاتوريات التي سقطت بقيادة أدباء ومفكّرين، وإليك روسيا وفرنسا ودول أميركا الجنوبية، لقد طلّت الحقيقة في كتاباتهم، وذهبت خطابات الطغاة أدراج الرياح.

في ليبيا لا توجد حقيقة يمكن النضال من أجلها، في ليبيا “كمشة” لصوص وأدعياء سياسة يمكن إيداعهم السجن فتتحقّق طموحات الليبيين في العيش الكريم، الليبي يمكنه التفكير والإبداع، ولكن عندما يكون في البيئة الآمنة، لا جائع ولا سجين!

نحتاج إلى معرفة الكثير عن علاقة الهنداوي بالصادق النيهوم.

*نشأتُ مع النيهوم وخليفة الفاخري وعلي الفزاني ومحمد المسلاتي ومحمد قصيبات في منطقة واحدة هي “سيدي اخريبيش” وإن كانوا جميعاً يكبروني بأعوام متفاوتة، فبالإضافة إلى معرفتي بالشخصيّات المميّزة في الحي، كان الصادق الشخصية الأكثر إثارة بين الشباب كطالب جامعي “هيبي” لا تخلو يداه من كتاب، وبحركته الرشيقة في “شوكات” سوق الحشيش كانت تعمّ البهجة بين أقرانه وهُم يتساءلون عن الحاج الزروق والحاجة امدلّله شخصيتاه في سلسلة مقالاته الأسبوعية في جريدة “الحقيقة” وكنا بدورنا نقتفي الجريدة إلى أبناء الشارع والمدرسة ونحن نرسم في خيالنا شخصية الحاج الزروق الذي كان يشبه العديد من رجال منطقتنا وكدنا نراه ذات مرة تحت أقواس الفندق البلدي يشتري حجاباً من ‘فقي‘!

لقد طبع النيهوم في مخيلتنا شخصيّاته الشعبية التي ظهرت معظمها في رسومات “الزواوي”، وكانت مقالاته الساخرة قبل ظهور التلفزيون جزءاً من المسرح الفكاهي في بنغازي و”كراكوز بازامة” الذي كان يجمع صغار المنطقة، لذلك أكمل النيهوم لوحة بنغازي الفلكلورية بأسلوبه الساخر الذي جرّنا بعد ذلك للتأمُّل في لغة مقالاته الأدبيّة والفكرية، وقد جمعنا لقاء طويل نهاية الستينيّات في بيت ابن عمّتي “أحمد الجهاني” بحضور مؤسّس جريدة الحقيقة محمد بشير الهوني والشاعر علي الفزاني.

كنتُ والشاعر علي الفزاني قد تساءلنا عن مدى تأثر النيهوم والفاخري بآرنست همنجواي، ولكننا اتفقنا أن لغة “منير بعلبكّي” هي الساطعة في مفردات النيهوم والفاخري وليس لغة همنجواي على الرغم من تمكّنهما من إجادة عديد اللغات. الأمر الآخر في المقارنة بين النيهوم والفاخري كان السؤال عمن سبق الآخر إلى الكتابة، ومن تأثّر بمن، فظل هذا السؤال عالقاً بيننا لزمن، ومع الزمن ظهر الاختلاف، وظهر وجه الشبه بينهما، وهو المكان والنشأة وزمن التجربة الأولى في بنغازي، وهو أيضاً الامتداد الطبيعي الذي قاد تجربتي وتجربة محمد المسلاتي، فثمّة رائحة مثالية للمكان في معظم كتاباتنا رغم مرور الزمن واختلاف التجربة.

في بداية السبعينيّات عاد النيهوم من “هلسنكي” ليجد رصيده من النجومية قد ازداد في مجتمع صغير كان على استعداد لأن ينفتح على المعرفة بكل شيء، وكان لجريدة الحقيقة التأثير الإيجابي على شخصية النيهوم الثقافية، وليكون اللقاء بيننا في مكاتب دار الحقيقة قبل إغلاقها عام 1971، لنلتقي في مكاتبها من جديد نهاية 1972 ولكن هذه المرة في صحيفة “الشورى” برئاسة تحرير الأستاذين محمد علي الشويهدي وعبدالمقصود الفاخري وكتب فيها النيهوم وعدد من كّتّاب “الحقيقة” حتى توقّفت هي الأخرى عن الصدور في العام 1973 لتنشغل الدار في طباعة مقالات النيهوم في كتابيْن هما “تحية طيبة وبعد” و”فرسان بلا معركة” ورواية “القرود“.

منذ ذلك الحين جمعتنا السهرات والحكايات، في بيت “عمّي رجب” بسوق الحشيش في بنغازي، وفي فندق قصر الجزيرة، وفي القرية السياحية في طرابلس، وأجنحة فندق الشاطئ وفندق قصر ليبيا، ثم في الفندق الكبير الذي شهد على أهم حواراتنا الفكرية وقد تجاورت كتاباتنا في صفحات مجلتي “كل العرب” و”الناقد” خلال الثمانينيّات ومطلع التسعينيّات، فكان الصادق الصديق الوفي الداعم لكتاباتي حتى وفاته في جنيف العام 1994 عام الخسارة الفادحة.

أذكر أنه في بيروت صيف 1993 وأنا داخل ممر مؤسسة “الكفاح العربي” برفقة الصديقيْن الكاتب عبدالأمير عبدالله والشاعر حسين نصرالله، ناداني من الخلف صوتٌ متلهّف: “يا سالم يا سالم، الصادق يا سالم” فإذا به الكاتب “فاروق البقيلي” يضمّني إلى صدره ويجهش بكلمات حائرة يسألني عن “الصادق” الذي كان دخل المشفى في جنيف، نما لعلمه وعلمي نبأ مرض الصادق ولم نتخيّل أن يتوعّك من مرض ذلك البشوش اليافع المرح حين كان يُقبل علينا من بعيد رشيق الخُطا مميّزاً دون المارّة على رصيف شارع الحمرا إلى “الويمبي” حيث نجلس ويأخذ موقعه بيننا وهو يلتفت بخفة ويبتسم فيبهجنا بواقعة طريفة وأخرى، ويسترسل في الحديث بأنفاس سيجارة يعتني بملامستها طويلاً وبصحبتها لفنجان القهوة.

من فورنا حاولنا الاتصال به وبزوجته السيدة “يوديت حنّا” وبـ”إبراهيم الكوني” وترك رسالة صوتية له، كما حاولتُ الاتصال بصديقنا يوسف الدبري في طرابلس، ولا فائدة، وحين علمنا بعودة “رياض الريّس” من لندن اتصلنا به في مكتبه لأكون عنده بعد نصف ساعة، وكانت أخبار الصادق جيّدة وأنها مُجرّد وعكة عارضة وهو باقٍ في جنيف يجري فحوصات دقيقة وسيتماثل للشفاء، وكان تطمين الريّس مبشّراً لي ولفاروق الذي لم يفارقه القلق على صحّة الصادق، حتى أني سألته إذا كان يعرف شيئاً ويخفيه عنّي، أو أن الصادق قد أخبره شيئاً عن مرضه، لكن إحساس البقيلي يظلُّ يقيناً وهو الذي جاور النيهوم ورافقه طويلاً في “دار التراث” في بيروت.

افترقنا من جديد وغادرتُ بيروت إلى دمشق ثم العودة إلى نيقوسيا والاتصالات مستمرة وحالة الصادق غير مستقرة، وبعودتي إلى ليبيا كان “يوسف الدبري” يسافر إليه ويتابع حالته الصحّية التي ساءت كثيراً ليدخل الصادق غرفة العناية بعد أن فتك به سرطان الرئة،ويُصبح الاتصال به صعباً سوى مع رفيقته “يوديت حنّا” التي لم تفارقه، ومع الكوني والدبري اللذين يطلّان عليه باستمرار، والاتصال الأخير كان مع أخيه إبراهيم الذي أبلغني بسوء حالة الصادق الذي أصبح يشحذ الهواء دفعة واحدة من أجل أن يقول بضع كلمات للتطمين والسلام!

في فبراير 1994 كنتُ بجوار غرفة الصادق المُعتادة بالدور الرابع في الفندق الكبير بطرابلس، كان نهاية الممر حينها بارداً وكئيباً بدون حيوية الصادق ودخوله الرشيق في كُل مرة والبهجة التي يصيبنا بها في ترحابه وجلوسه وحيوية نقاشه، حتى أننا كُنّا نقطع التزاماتنا لنستمتع أكثر بأحاديثه الشيّقة في كل شيء، وفي آخر لقاء بيننا عام 1993 طلب منّي أن لا أنقطع عن الكتابة في “الناقد” فحمّلته مقالاً كان جاهزاً ليبعثه لرياض من جنيف وقلتُ له “تستاهلها أهو قعدت ساعي بريد” فردّ مبتسما

- لديُ إحساس بأن الهنداوي يشعر بالجحود والإقصاء المُتعمَّد، هل هذا صحيح؟

نعم هذا صحيح، ولقد اعتدتُ على ذلك مع قيادات في نظامي سبتمبر وفبراير الذين أهملوا قدراتي على العطاء بقيادة المشروع الثقافي الوطني، وكانوا يتعاملون معي بحذر، على أن أكون تابعاً طائعاً لإراداتهم دون أن يكون لي موقف ولا رأي ولا وجهة نظر ونحن شركاء في الوطن، وعلى الرغم من تواصلي المحدود مع النظامين، فقد كنتُ حريصاً على وضع مسافة بيني وبينهم منعاً لأي اصطدام سياسي، ومع ذلك حاول بعض حُرّاس النظام السابق توريطي في مهام مجانية لا تليق بموقفي الثقافي وقناعاتي، كما حاول نظام فبراير استخدامي في تجاذبات خصوم السلطة بين “شرق وغرب” وهي معركة كنتُ أراها خاسرة منذ البداية، فحافظتُ على علاقاتي الشخصية ومعارفي في النظامين، وحتى مع شخصيّات وأسلاف المملكة، فأنا لا يعنيني من أمر كل هؤلاء سوى ليبيا، قد نتّفق وقد نختلف، ولكن على مستقبل ليبيا وليس على شيء آخر.

كان شعوري دائماً يقول إنه يوم يتصالحون معي ويشركوني معهم في الرأي، أعرف أن العمل الوطني قد بدأ بالفعل، وحينها لن أتأخر عن ذلك بالتأكيد، لكن ذلك لم يحدث، لأن الوطن مازال بعيداً بيننا، وأنهم مازالوا في غيّهم يعمهون، فلا بأس عندي أن أكون مواطناً عادياً في بلادي كما يرغبون، وأن لا أكون مثالياً فاعلاً بقيمتي الفكرية، ولذلك فأنا أمارس حياتي في وطني كمواطن عادي، وأعيش من كتاباتي في الصحافة العربية والدولية، وليسعد الوطن بهؤلاء السادة أعداء التاريخ والحياة.

- في نظرك هل من مشروع ثقافي تتبناه وزارة الثقافة للنهوض بالعمل الثقافي للرفع من مكانة الأديب الليبي؟

لا أعتقد أن من بين أولويات السلطات الحاكمة بعد فبراير الرفع من شأن الثقافة بوصفها القيمة الحضارية لنهضة المجتمع والارتقاء به في عالم يتقدّم بفنونه وآدابه تعبيراً عن أمنه واستقراره، نحن في ليبيا جعلنا من المجرمين موضوعاً لحياة مُرعبة نعيشها في كل حين بمظاهر السلاح والأرتال والرغبة في الحروب لقتل المستقبل. وهذه اللغة الهمجية سادت في البلاد منذ خمسة عشر عاماً من البطش والقلق والكراهية والضغينة بين أبناء الوطن، فعن أي مشروع ثقافي تتحدّث والسلطة جاهلة وتخشى على مصيرها من المعرفة.

هؤلاء يا صديقي لا يريدون قيام دولة القانون والثقافة والسعادة لأنهم جاءوا إلى السلطة من موائد الطمع، قاصدين النهب واللهو والعبث بمصير الوطن حتى رأيناه يُسلب ويُباع، فليس باستطاعة الجاهل أن يعترف بحماقته مهما بدا ذلك واضحاً في سلوكه، والنتيجة الحتمية لهذا النهج هي إفقار المجتمع ذاته وضياعه بلا هُوية بين الأمم.

ما تراه من نشاطات ثقافية صغيرة هنا وهناك، بمناسبة وبدون مناسبة، لا يحقّق طموح الفنّانين والأدباء، في المسرح وفي الأغنية والفن التشكيلي والإبداع الأدبي والنشر والترجمة، والمشاركة في المهرجانات الدولية، لقد سقط اسم ليبيا من معظم المحافل بسبب غياب الفعل الثقافي، فلا وزارة جادّة بالعمل الثقافي، ولا مشروع ثقافي قائم على حاجة هذه المرحلة الحرجة من أهمية بناء الإنسان وتحصينه من مخاطر الاستلاب الفكري والانحراف الذهني الذي صنع التطرُّف والإرهاب.

أمام الأخطار المحدقة بأمتنا، لا شيء يمنع الجريمة ويحمي المستقبل سوى إعمار العقل مع إعمار المُدن، فالحضارة الطموحة يبنيها العقل لتبقى ماثلة و واثقة، ولا تبنيها الطفرة بنشوة المُنجز.

للأسف أننا لم ننتبه لخطر إهمال دور الثقافة وأهميتها في مرحلة بناء الدولة، فالكل يعمل في الفراغ ما لم تكن الثقافة مشروعاً تنموياً يسبق كُل بناء.

- هل يشعر الهنداوي بالإحباط واليأس من مسار التنمية المعرفية في بلادنا ؟

التنمية المعرفية التي نسمع بها هي مُجرّد شعار لا معنى له في الوجود، وعلينا أن نسأل عن ماهية هذه التنمية المعرفية في المجتمع، لقد كانت عنواناً لميزانية منهوبة لتنمية الجيوب فقط، فما المقصود بالتنمية المعرفية في غياب مكوّنات المعرفة وضبط أهدافها في المجتمع، فكان يكفي أن تكون كُل التعريفات الأحادية تحت مُسمّى واحد هو (وزارة الثقافة) معنية بمهامها بكل ما يتّصل بالثقافة وشؤونها، في التنمية المعرفية من نشر وترجمة وإدارة مكتبات، وفي دراسة السلبيات المعرفية نتاج الفكر المتطرِّف والاستلاب الثقافي، وتقويمها، والآثار والتراث والفنون والآداب.

أنا عن نفسي لم أتأخر يوماً عن تقديم مشروعي الثقافي، من خلال ترشيحي مرتين لوزارة الثقافة ووقفت المحاصصة حائلاً دون ذلك، ومنذ ثلاث سنوات، وبدعم أكثر من 450 مثقفا من الفنّانين والأدباء والكُتّاب والأكاديميين دفعوا بي لدى مجلس النواب لإدارة مؤسسة ثقافية عامّة، لكن للأسف لم يتحقّق ذلك حتى في ظل الغياب الملحوظ لدور وزارتين للثقافة “في الغرب والشرق” مّا يعني ذلك أن الثقافة ليست من الأولويات في شيء، في حين أنها الأهم من كل شيء، وفي غياب جذواها أصبحت صياغات قرارات الدولة ركيكة ومليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية، وأصبح الكثير من المسؤولين لا يجيدون الكلام في المناسبات، محلياً وعربياً ودولياً، ممّا سبّبوا لنا الإحراج مع أصدقائنا بأن سلطتنا جاهلة “ماتعرفش تحكي“..!

يا صديقي مشكلتنا في ليبيا أن أزمتنا الحقيقية لم تكن سياسية ولا اقتصادية ولا أمنية، وإنما أخلاقية بالدرجة الأولى، وهذا الحجم الذي تراه من فساد إداري ومالي وسطو مسلح وكذب و تزوير و مناصب لغير أهلها و مرموقين و لصوص اعتمادات، هذا الفساد العام ناتج عن أزمة أخلاق بالدرجة الأولى، و ما عاد مرتكبوها بحاجة إلى ثقافة تهذّبهم وتعيد تكوينهم الأخلاقي، وإنما هُم الآن بحاجة فقط لمن يستطيع محاسبتهم بالقانون الجنائي وليس بالقانون العرفي، امتاع “هذا خالي وهذا بن عمّي”.. إذا أردتم دولة فعليكم بالقانون، فعندما ينتهي الفساد تحكم الأخلاق.