كتب : محمد نجيب هاني

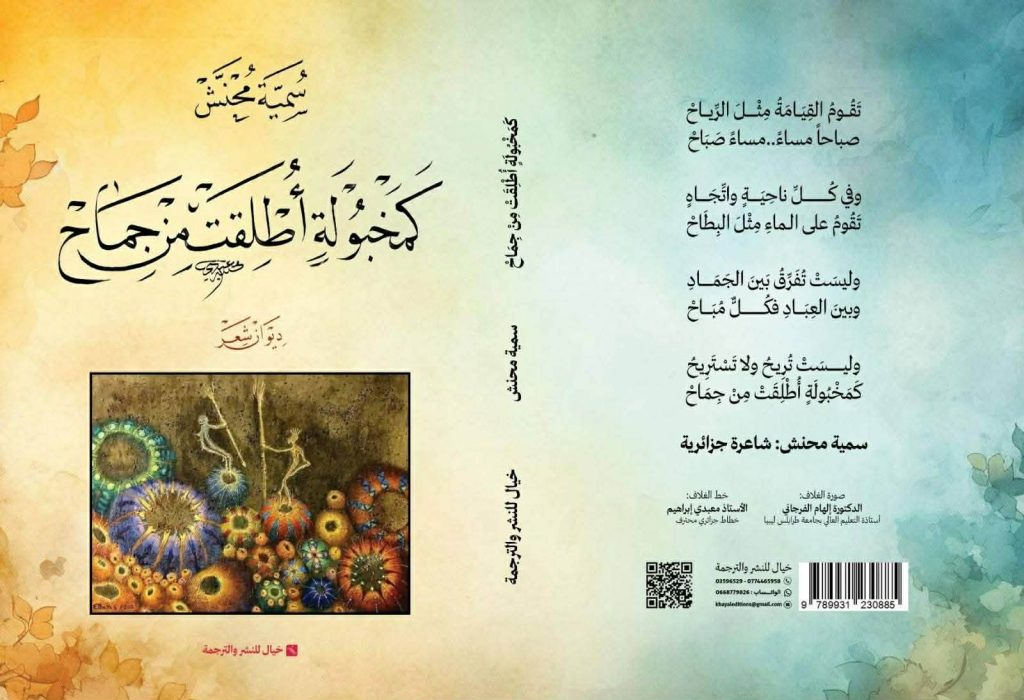

صدر مؤخرا ديوان “كمخبولة أطلقت من جماح” للشاعرة والكاتبة الجزائرية سمية محنش عن دار خيال للنشر و الترجمة في طبعة أنيقة من القطع المتوسط و ضمت مائة و سبع صفحات.

متن شعري أتى كموجة صادمة من الوعي والوجدان و في لحظة تاريخية فارقة تزدحم فيها المشاهد الدموية القادمة من غزة وتتصدع فيها المفاهيم الجاهزة عن الحضارة والعدالة وحقوق الإنسان. فليس هذا الديوان كتابًا عابرًا في “قصيدة المقاومة” التي كثر إنتاجها في السنوات الأخيرة بل هو نصٌّ يطمح إلى أن يكون رافعة أخلاقية وصرخة لغوية في وجه العالم، ومن هنا تتحدّد فرادته.

منذ الصفحة الأولى، تُعلن الشاعرة طبيعة خطّها الروحي والفكري عبر إهداء حارق:

“إلى الأحياء في غزة، وإلى الأحياء عند ربّ الشهداء… لا تظنوا هذا الكتاب يليق بكم، فهو قطرة في بحركم.”

إنها لا ترى نفسها تقدّم شعرا يُواسي بل تقدم اعترافًا بالعجز أمام بحر الفاجعة واعترافا بأن الكتابة ليست سوى رشقة ضوء صغيرة في عتمة كبرى.. الجنون الذي تلوّح به الشاعرة في العنوان ليس جنون الخلل ان صحت العبارة بل جنون الوعي الفائض، نعم جنون الذي يرى ما لا يريد العالم رؤيته و يصرخ بما لا يريد أحد سماعه. إنها “المخبولة” بالمعنى الوجودي أي تلك التي انكسرت القيود عن روحها فمضت تفتّش في اللغة عن معنى للفقد وللموت وللظلم وعن مكانٍ صغير للإنسان..

يتقدّم الديوان بنبرة حادّة لكنها ليست حزينة فقط بل هي نبرة احتجاج كونية.. و في مقدّمة مناجية عميقة تصف الشاعرة واقعا “جنونيًا” يحدث في عصر التكنولوجيا والمنظمات الدولية، وقوانين الرفق بالحيوان… في حين يظلّ الإنسان الفلسطيني خارج هذه الإنسانية المعلنة. هذه المفارقة السوداء هي الشرارة التي ينطلق منها صوت الديوان كلّه.

ويبدو واضحا أن الشاعرة لا تكتب عن فلسطين كخبر ملتهب بل كقضية تمتدّ إلى عمق الروح. إنها تبذل جهدًا هائلًا في تحويل الألم إلى معنى و دمار البيوت إلى صور شعرية و صرخات الأطفال إلى جمل تتدفق كأنها تتنفس تحت الركام. إنها كتابة تُستخرج من ركام الحياة لا من رفاهية التأمل.

ولعل أهم ما يميز هذا الفصل الأول من قراءة الديوان هو وضوح الرؤية الأخلاقية لدى الشاعرة فهي لا تقف على مسافة آمنة ولا تكتب ببرود الناقد أو احتياط الشاعر، بل تترك قلبها يسيل على الورق وتدع اللغة تتكسّر وتتشظّى كي تقول ما تعجز عنه طرق القول التقليدية.. وبذلك يؤسس الديوان لحضور شعري يقوم على الشهادة أكثر مما يقوم على الوصف، ويمكن القول أنها شهادة تضع الشاعرة في موقع “المجنونة” التي يعرف الجميع صدقها الفادح، وإن أنكروا كلامها.

اللغة كجبهة قتال: بين المناجاة والألم والرمز

تقوم البنية الفنية للديوان على ثلاثة مسارات: المناجاة الدينية، والصور الكثيفة، والتناص التاريخي الواسع.. والمسارات الثلاثة تتداخل في نصوص طويلة ذات نفس ملحمي كأنها تريد أن تستنفد كل ما في الروح من هواء وأن تجرّ القارئ إلى لُجّة واحدةٍ لا يخرج منها بسهولة. ففي قصيدةٍ تبدأ بآية من سورة الأحزاب تبني الشاعرة واحدا من أقوى نصوص الديوان:

“إلهي…”

تخاطب فيها الله لا كمتعبد مطمئن بل كمخلوق يمسك بخرائط الخوف بين يديه، ويسأل:

كيف تترك القلوب “تبلغ الحناج”، وتُحاصر الأرواح من فوق ومن أسفل؟ وكأن الشاعرة تعيد كتابة النص القرآني في سياقٍ معاصر، لتقول إنّ “الأحزاب” الذين حاصروا المؤمنين ذات يوم، هم أنفسهم الذين يحاصرون غزة اليوم بتحالفات السلاح والمال والسياسة. و تتحوّل المناجاة إلى احتجاج ويغدو الدعاء صيغةً من صيغ المقاومة..إنّه صوت الإنسان الذي يجرّب آخر ما تبقّى له من أدوات الكلام… ثم تتكاثر الصور الشعرية في الديوان تكاثرًا لافتا فبعضها ينهض على التشخيص وبعضها يقوم على المفارقة وبعضها على سريالية رمزية.. تقول في موضع:

“كأنّ الريح خيمةٌ من رياح، وأنا أُلقى فيها من الجهات كلها.”

وهي صورة تترجم تمامًا شعور الإنسان المحاصر، الذي لا يعرف من أين يأتيه الخوف، ولا إلى أين يهرب.

وفي مكان آخر تكتب:

“دموع الأندلس تغزو روحي، وتثبت فلسطين لعناتها حتى أنطاكية.”

بهذه السطور تتجاوز الشاعرة حدود الجغرافيا العربية لتؤكد أنّ الفاجعة ليست حادثًا محليًا بل امتدادٌ تاريخيٌّ لجراح عمرها قرون.

كما تكثر في الديوان لغة المحاكمة الأخلاقية عبر صيغ “لو” و”كأنّ” و”هبْ أن…”.

“هبْ أنك تملك التاريخ… ماذا ستفعل بالدماء المترامية“»

هذه اللغة لا تُعطي إجابات لكنها تدفع القارئ دفعًا إلى مواجهة الحقيقة: الحقيقة التي لا يلطفها شيء. أما التناص التاريخي فهو أحد أقوى محاور الديوان حيث تستدعي الشاعرة أحمد زبانة ومصطفى بن بولعيد وأعشى قيس ووقعة ذي قار، لا من باب الزينة الخطابية بل لتضع الذاكرة الجزائرية والعربية كلها في مواجهة سؤال واحد:

ماذا لو عاد هؤلاء جميعًا؟

هل يقبلون صمتنا؟

هل يعذرون خوفنا ورهبتنا؟

هكذا يتحوّل التاريخ إلى مرآة ساخرة من حاضرٍ أشدّ بؤسًا من أسوأ ماضي.. وعلى الرغم من هذا الثقل السياسي يفتح الديوان مباهج حميمية في مواضع مؤثرة: صورة الجدة التي لا تفارق سجادتها و تتابع أخبار الحرب بالبكاء والدعاء… وصورة الطفل الذي ينمو في قلب الأم حلما قبل أن ينمو في أرضها…

هذه المشاهد المنزلية الصغيرة تُكسّر حدّة الحرب، وتذكّر أنّ كل ما يحدث هناك يحدث هنا أيضا وأن البيوت العربية متصلة من المحيط إلى الخليج بخيط غير مرئي من الخوف والمحبة. ولا يخلو الديوان من نقد لاذع لخطاب السلطة وللمتدينين المزيفين.

تقول في مقطع شديد القوة إنّ هناك من “رهنت الحقيقة في الغياهب خلسة، واتّخذت من الدين تجارة، وتزخرفت بقوس من الطلاقة البراقة”، فيما الناس تقبع على الأرصفة، والجوع يلتهم وجوههم… نعم إنّها كتابة ساخرة لكنها سخرية دامية، تقف على حدّ السكين.

جماليا، يتراوح الإيقاع بين النفس الطويل والاندفاع الجارف.

فالجملة عند الشاعرة تتقدم في سلسلة من الانفعالات لكنها لا تفقد تماسكها لأنّ القافية الداخلية والترابط الصوتي يمنحان النصوص انسجاما موسيقيا مميزا.. ورغم وفرة الإحالات إلى التراث فإنّ لغة الديوان ليست ماضوية بل معاصرة في استحضار دهشة اليومي وتفصيح آلام العصر بلغة تطلّ من النافذة نفسها التي تطل منها نشرات الأخبار.

الديوان بوصفه شهادة تاريخية: من جحيم الحاضر إلى أفق القيامة

في إحدى القصائد تخاطب الشاعرة كلّ من يريد محو الذاكرة الفلسطينية بقولها:

“سترى القيامة مرّتَين بحلمنا… وسيمتد جحيمنا في صفحة التاريخ مثل دمائنا المترامية.”

هنا تبلغ لغة الديوان ذروتها إذ تتحول القصيدة إلى وثيقة مضادة تُكتب ضد محاولة المحو و تعيد ترتيب التاريخ بنبرة من يمتلك الشهادة لا التعليق.. و بالتالي فإنّ جوهر الديوان هو هذا الإحساس: أن العالم قد ينسى، لكن الشعر لا ينسى.. وأنّ الدم قد يذوب في الأرض لكنه يعود في القصيدة أكثر كثافة و وضوحا.

وتبدو الشاعرة واعية تماما بأنّ القصيدة ليست بديلا عن المقاومة، لكنها جزء من معركة الرواية: من يكتب القصة؟ ومن يقرر ما يُنسى وما يُحفظ؟ ومن يقول الحقيقة حين تصمت كلّ المنابر؟

من هنا يغدو الديوان ليس مجرد خطاب شعري بل محكمة شعرية للتاريخ؛ تاريخ العرب، وتاريخ القهر، وتاريخ الإنسان المعاصر. إنه نصّ يقلب الطاولة على المعايير ويجعل من الشعر مرجعا أخلاقيا في عالم غابت عنه الأخلاق. و تجدر الإشارة في نفس السياق الى أن الجنون الذي ينطلق من العنوان يعود هنا على شكل خلاص:

أن نجرّب أن نرى العالم بغير “العقل” الذي فرضته القوة بل بجنون القلب.. أن نعيد للحب قيمته وللبيت مكانه وللإنسان معناه.

أن ندرك أنّ غزة لا تموت لأنها تحيا في كل كلمة و في كل دمعة و في كل نصّ يُكتب عنها.

وبذلك يقدّم الديوان إضافة واضحة إلى الشعر الجزائري والعربي و هي إضافة تقوم أساسا على لغة عالية ورؤية متينة وجرأة فكرية وصدق عاطفي يندر أن يجتمع في كتاب واحد.. ولعل السؤال الذي يخرج به القارئ بعد قراءة الديوان هو:

هل يمكن للشعر أن يُغيّر العالم؟

ربما لا.. لكن يمكنه أن يُغيّر نظرتنا إلى العالم، وأن يحمّلنا مسؤولية ألا نكون شركاء في الصمت. وهذا ما يفعله ديوان سمية محنش: يعيد إلينا القدرة على الخجل والقدرة على الحلم والقدرة على الصراخ… ولو من وراء الكلمات.

موسيقيا مميزا.. ورغم وفرة الإحالات إلى التراث فإنّ لغة الديوان ليست ماضوية بل معاصرة في استحضار دهشة اليومي وتفصيح آلام العصر بلغة تطلّ من النافذة نفسها التي تطل منها نشرات الأخبار.

الديوان بوصفه شهادة تاريخية: من جحيم الحاضر إلى أفق القيامة

في إحدى القصائد تخاطب الشاعرة كلّ من يريد محو الذاكرة الفلسطينية بقولها:

“سترى القيامة مرّتَين بحلمنا… وسيمتد جحيمنا في صفحة التاريخ مثل دمائنا المترامية.”

هنا تبلغ لغة الديوان ذروتها إذ تتحول القصيدة إلى وثيقة مضادة تُكتب ضد محاولة المحو و تعيد ترتيب التاريخ بنبرة من يمتلك الشهادة لا التعليق.. و بالتالي فإنّ جوهر الديوان هو هذا الإحساس: أن العالم قد ينسى، لكن الشعر لا ينسى.. وأنّ الدم قد يذوب في الأرض لكنه يعود في القصيدة أكثر كثافة و وضوحا.

وتبدو الشاعرة واعية تماما بأنّ القصيدة ليست بديلا عن المقاومة، لكنها جزء من معركة الرواية: من يكتب القصة؟ ومن يقرر ما يُنسى وما يُحفظ؟ ومن يقول الحقيقة حين تصمت كلّ المنابر؟

من هنا يغدو الديوان ليس مجرد خطاب شعري بل محكمة شعرية للتاريخ؛ تاريخ العرب، وتاريخ القهر، وتاريخ الإنسان المعاصر. إنه نصّ يقلب الطاولة على المعايير ويجعل من الشعر مرجعا أخلاقيا في عالم غابت عنه الأخلاق. و تجدر الإشارة في نفس السياق الى أن الجنون الذي ينطلق من العنوان يعود هنا على شكل خلاص:

أن نجرّب أن نرى العالم بغير “العقل” الذي فرضته القوة بل بجنون القلب.. أن نعيد للحب قيمته وللبيت مكانه وللإنسان معناه.

أن ندرك أنّ غزة لا تموت لأنها تحيا في كل كلمة و في كل دمعة و في كل نصّ يُكتب عنها.

وبذلك يقدّم الديوان إضافة واضحة إلى الشعر الجزائري والعربي و هي إضافة تقوم أساسا على لغة عالية ورؤية متينة وجرأة فكرية وصدق عاطفي يندر أن يجتمع في كتاب واحد.. ولعل السؤال الذي يخرج به القارئ بعد قراءة الديوان هو:

هل يمكن للشعر أن يُغيّر العالم؟

ربما لا.. لكن يمكنه أن يُغيّر نظرتنا إلى العالم، وأن يحمّلنا مسؤولية ألا نكون شركاء في الصمت. وهذا ما يفعله ديوان سمية محنش: يعيد إلينا القدرة على الخجل والقدرة على الحلم والقدرة على الصراخ… ولو من وراء الكلمات.