- د : سلمى مسعود.

في كثير من الأحيان، نسمع عن الجرائم التي تقع في الشوارع، في أماكن العمل، في ساحات الحروب أو في مناطق النزاع. لكن في ليبيا اليوم، الحقيقة الأكثر إيلامًا هي أن أخطر مكان على الطفل قد لا يكون خارج البيت، بل داخله — داخل ذلك الفضاء الذي يُفترض أن يكون الحضن الأول، والمساحة الآمنة، والملاذ الأخير.

في هذه القصة، لا نروي جريمة واحدة، بل نكشف مسار تفكك أسري واجتماعي كامل دمّر حياة طفلين: طفلة فارقت الحياة تحت التعذيب، وطفل بقي حيًا، لكنه يحمل من الندوب النفسية ما قد يرافقه مدى الحياة.

وهذه ليست قصة مريم وحدها، بل قصة منظومة حماية فشلت في ليبيا في أن ترى الخطر و هو ينمو داخل الجدران المغلقة، وتفشل مرارًا في أن تتدخل قبل أن يتحول الصمت إلى شريك، والبيت إلى مسرح جريمة.

بداية بلا حماية.

لم تبدأ مأساة مريم في بيت عمتها فقط، بل قبل ذلك بسنوات.

بحسب شهادات متداولة، كان والد مريم مسجونًا في فترة من الفترات، بينما تخلّت والدتها عنها وعن شقيقها، ليُتركا في عهدة العائلة الممتدة دون أي سند قانوني واضح أو متابعة اجتماعية مؤسسية.

هكذا، وجد طفلان نفسيهما يتنقلان بين بيوت الأقارب، بلا وصاية رسمية، وبلا جهة مسؤولة تُقيّم أو تراقب ظروف العيش، في مجتمع ما زال يعتبر “العائلة” مساحة خارج المساءلة.

من بيت إلى بيت … والعنف ينتقل معهما.

أقامت مريم في البداية في بيت جدتها. وهناك، تشير بعض الشهادات إلى أنها تعرضت لتحرشات من قبل بعض أعمامها. لم يكن البيت محطة أمان، بل محطة أولى في سلسلة من الانتهاكات.

لاحقًا، نُقلت مريم إلى بيت عمتها وزوجها في منطقة البطنان، بذريعة الرعاية والحماية. لكن ما حدث هناك كان امتدادًا، بل تصعيدًا، للعنف نفسه.

تشير التحقيقات وتقارير الطب الشرعي إلى أن مريم تعرضت لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج شمل:

• الضرب المتكرر بأدوات صلبة.

• الحرق بالمياه الساخنة.

• الإذلال النفسي والاحتجاز القسري.

• واعتداءات جنسية.

لم يكن العنف حادثة طارئة أو لحظة انفلات، بل نمطًا يوميًا داخل فضاء مغلق لا يصل إليه صوت، ولا تراه عين، ولا يقترب منه قانون.

“الرعاية” التي تحولت إلى احتجاز.

البيت الذي دخلته مريم باسم “الرعاية” تحوّل عمليًا إلى مكان احتجاز. لم تكن الطفلة حرة في الحركة، ولا تملك حق الرفض أو الشكوى أو الانسحاب.

وبحسب شهادات مقربين، حاولت مريم الهروب من هذا البيت أكثر من مرة، كانت تخرج، تبتعد، وتبحث عن أي ملاذ آخر خارج دائرة العنف.

في إحدى تلك المحاولات، عثرت عليها جهة أمنية، وتم نشر مقطع مصوّر لها وهي تبرّر وجودها خارج المنزل بأنها كانت عائدة من المدرسة وضلّت الطريق.

غير أن طريقة حديثها، وتناقض أقوالها، وحالة الارتباك الواضحة عليها، أوحت بأنها كانت تقول ما طُلب منها قوله، لا ما أرادت قوله، وكأنها كانت تحت ضغط أو تهديد.

ذلك المقطع لم يكن مجرّد فيديو عابر، بل لحظة كاشفة: لحظة أدركت فيها مريم أن لا جهة ستحميها، ولا بيت سيحتويها، وأن محاولات الهروب لن تفتح لها باب النجاة، بل ستُعيدها في كل مرة إلى المكان نفسه.

كانت تلك المحاولات نداء استغاثة صامتًا ، لكنه بقي بلا صدى.

اللحظة التي انكشفت فيها الحقيقة.

في يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2025، نُقلت مريم إلى مستشفى بالخاثر القروي في منطقة البطنان وهي فاقدة الوعي. رافقوها قالوا إن إصابتها ناتجة عن حادث سير قديم.

لكن المعاينة الطبية كشفت آثار تعذيب جسيم: كدمات متعددة، جروح، حروق حديثة وقديمة، وإشارات واضحة إلى عنف متكرر.

أكد تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت عن انهيار الوظائف الحيوية بسبب التعذيب التراكمي، وليس بسبب حادث عرضي. كما ثبُت تعرض الطفلة لاعتداء جنسي.

الشاهد الذي بقي حيًا.

شقيق مريم القاصر أدلى بإفادة كشفت أن ما تعرضت له أخته لم يكن استثناءً، بل كان جزءًا من نمط مستمر من الانتهاكات طالهما معًا.

شملت هذه الانتهاكات التعذيب الجسدي والنفسي، الإذلال، إجبارهما على ممارسات مهينة، وتصوير تلك الانتهاكات، إضافة إلى تعرضهما لاعتداء جنسي من قبل قريب آخر للأسرة يجري البحث عنه.

بقاء هذا الطفل حيًا لا يعني أنه نجا فعلًا ، فالنجاة النفسية من مثل هذه التجارب معركة طويلة.

القبض، ولكن هل العدالة ستكتمل؟

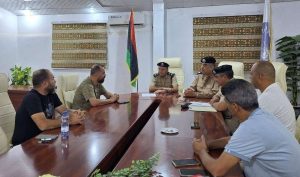

قامت اللجنة الأمنية بمديرية أمن البطنان، عبر عناصر مركز شرطة بالخاثر، بإلقاء القبض على عمة الطفلة وزوجها، وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة.

لكن في مجتمع اعتاد حل الجرائم “الداخلية” عبر العرف والتنازلات، يبقى السؤال معلقًا: هل ستسير القضية حتى نهايتها القانونية؟ أم ستُطوى كما طُوي غيرها؟

ليست قصة واحدة.

قصة مريم ليست حادثة فردية. هي مرآة لواقع أوسع تُترك فيه الطفولة بلا حماية حين تكون الأسرة هي الخطر، وحين يكون الصمت الاجتماعي أقوى من القانون.

في غياب رقابة حقيقية على البيوت البديلة، وفي غياب منظومة إنذار مبكر، يصبح الطفل بلا سند فعلي.

ما بعد مريم.

مريم حاولت الهرب من الموت أكثر من مرة، لكنها كانت تُعاد إليه في كل مرة باسم العائلة، وباسم الرعاية، وباسم الصمت.

اليوم، لم يعد السؤال ماذا حدث لمريم، بل: كم مريم أخرى تعيش الآن ما عاشته؟ ولم تُمسك بها الكاميرا بعد؟