بقلم :: يونس شعبان الفنادي(*) fenadi@yahoo.com

تتأسس التجربة القصصية عند الأديب الأردني جعفر العقيلي على سيرة إبداعية مكللة بالتميز والتفوق طوال أكثر من عقدين من الزمن تقريباً، نال خلالها العديد من الجوائز والتقديرات سواء داخل الفضاء الجامعي أثناء دراسته الاكاديمية وتخصصه في علم الكيمياء أو خارجه.

وإذا كانت مجموعته القصصية (كُمستير) قد قادتني للبحث في الموروث الشعبي الليبي للتعرف على نظيرة تلك المفردة العربية المحلية ومقابلتها في قاموسنا التراثي والتي وجدتها باسم (السِبيّته) أو (الغُميضة) فإن مجموعته (ضيوفٌ ثِقالُ الظلِّ) التي احتوت على سبعة قصص قصيرة تسلسلت كالتالي (الرأس والمرآة، ضيوف ثقال الظل، هزائم صغيرة هزائم كبيرة، انتصار، ضجيج، نقوش الراحلين، طقوس) قد أكدت بأن كيمياء المواد العضوية وغير العضوية والفلزات والأكاسيد والقلويات والأحماض قد تداخلت جميعها في معادلة الإبداع عند هذا الأديب مع علوم الفلسفة واللغة وفن السرد الجميل وأنتجت صوراً قصصية إبداعية تملك بكل جدارة عناصر الإثارة والتشويق منذ قصتها الأولى (الرأس والمرآة) التي برز فيها السؤال الفكري والفلسفي صريحاً حين تسأل (هل من أحدٍ غابت تفاصيلُ رأسه عن ذهنه يوما؟ هل من شخصٍ ينسى ملامحه؟) تاركاً الإجابة لقاريء النص مع بعض الارتباك الفكري.

وعلى أثر ذلك تنهال علينا فيوض الأسئلة العديدة التي يسطرها قلم القاص والأديب جعفر العقيلي ليقرع بها رؤوسنا في محاولة لإقحامنا فضاء نصوصه القصصية، وتفكيره الفلسفي العميق الموغل في الإبهار، حيث نجده ينسج بكل عناية تفاصيل وصفه الدقيق بكل جزئياته ليطوف بنا في فضاء شاسع من الحيرة والتفكر والتأمل في ملامح رؤوسنا وربما للتأكد أنها لازالت مثبتةً على قمم أعناق أجسادنا اليافعة، ويباغثنا سؤاله المفاجيء (إذن، كيف وصلتُ إلى هنا دون رأس؟) يكون بمثابة جرس صاعق يوقظ به بعض شكوكنا النائمة داخل صناديق عقولنا الضاجة بالإعجاب، والكثير من اليقين بأن القاص المبدع قد استطاع أن يستحوذ علينا، ويمسك بنا في عالمه القصصي الآخاذ الجميل ويعيدنا إلى مباهج السرد الخلابة، تاركاً لنا الخوض في إجابات متباينة لسؤاله المثير.

ويعتمد القاص المبدع جعفر العقيلي في أسلوبه السردي المميز بدرجة كبيرة وشكل ملحوظ على السؤال البسيط والمركب والفلسفة الفكرية في صياغة بانوراما قصصية تتسرب إلى أعماق القاريء بشكل موغل وآسر، لا يمكنه صدها أو مقاومة عذوبتها اللغوية والبلاغية بل ينساق وراءها ويستسلم لها مبتهجاً بكل جوارحه وأحاسيسه التي تتراقص مع موسيقى النص القصصي سواء على صعيد مفردة اللغة المعبرة، أو الشخصيات المنقولة من البيئة الأردنية بأسماءها وصفاتها، أو حوار المونولوج الداخلي، أو ومضة الفكرة الملتقطة من رحم الحياة اليومية، وهو بذلك يؤكد بأن أسلوب نصه الشيق ليس نمطياً أو تقليدياً بل هو نهج يعيد للقصة القصيرة سؤالها المهجور الذي غاب طويلاً عنها، وظل متوارياً في نصوص عربية كثيرة فقدت بغيابه بريقها وألقها الابداعي. فالسؤال ليس مجرد محرك إبداعي لفكر وخيال الكاتب فحسب بل لعقل القاريء وذهنه أيضاً، لكي يظل متمعناً فيه ومرتبطاً بواقعة وصورة بروزه في النص، ومن ثم باحثاً في إجاباته الخاصة عن ذاك السؤال الفكري أو الفلسفي، وهذا كله يحقق التناغم بين المبدع وقارئه ونصه. إن السؤال في عالم السرد يقرع العديد من الأبواب الموصدة، ويرتقي بالذائقة الحسية والشعورية، وينثر الكثير من الإيحاءات والوخزات ويرسم لوحات تبعث الكثير من الدهشة، وهو ما يجعله أحد العناصر الفنية القادرة على مساعدة الكاتب للوصول سريعاً إلى فكر القاريء والظفر به لاستيعاب نصه.

وحين نعيد السؤال السابق كاملاً في سياق ظهوره العام بقصة (الرأس والمرآة) كما صاغه مبدعها جعفر العقيلي نجده يتوالد أسئلة عديدة أخرى مفعمة بالاستفزاز الذهني والأفكار الفلسفية (إذن، كيف وصلتُ إلى هنا دون رأس؟ من غير المعقول أن يحدث هذا. كان صباحاً طبيعياً، ألقيتُ فيه التحية على “أبوالعبد” و”سعيد” والآخرين في الحارة، وكلهم ردوا بأحسن منها. لو كنتُ مبتور الرأس هل كانوا سيفعلون؟ من المستحيل أن أحادثهم بلا لسان. وقد رأيتُهم بأمِّ عيني، فهل كنتُ حقاً بلا عينين؟ لِمَا لا أتأكدُ من ذلك! رفعتُ يدي إلى رأسي فوق عنقي أتلمسُها، فتنفستُ الصُعداء حين وجدتُها تتربعُ على عرش عنقي)، ونكتشف أنه استطاع هنا رسم لوحة سردية وصفية فكرية تنوعت عناصرها الفنية والجمالية بداية من أسماء الشخصيات إلى انبعاث الروح الدينية المستلهمة من عبق الآية القرآنية (إذا حُييتم بتحيةٍ فحيوا بأحسنَ منها أو رُدوها) إلى الحيرة والفلسفة العميقة المتعلقة بالذات الإنسانية التي يطلقها القاص في فضاء نصه.

وقد حافظ الأديب جعفر العقيلي على الإيقاع الجمالي والتشويقي للقصة فظل نسيج السرد متواصلاً ومتصاعداً لم يعتريه الخفوت أو الرتابة حتى النهاية، حيث نجده بعد أربعة مقاطع قصيرة يختتم (الرأس والمرآة) بمزيد من الإبحار صوب دهاليز فكر قارئه بالقول (كلهم عرفوني، إلاّ أنا .. يا للحسرة، لم أعد أعرفني!) ، ورغم مفاجأة الخاتمة هنا، يجعلنا نوقن بأن النص القصصي قادر على التوغل في عقل ووجدان قارئه لتمكينه من ممارسة نفس دور القاص المبدع وتفجير أسئلته الخاصة الكامنة في أعماقه، ولعل أهمها ما هي رسالة النص التي يريد أن يبعث بها القاص إلى قارئه؟ وهل فعلا كانت واضحة ومفهومة وبالتالي تحقق له هدفه؟ فالقراءة التي لا تدفع القاريء إلى طرح الأسئلة .. لا يعول عليها. وعند الإقرار بالوصول إلى هذه المحطة المهمة في العلاقة بين النص ومبدعه وقارئه، يكون الكاتب قد رسّخ عمله في ذهن قارئه ووجدانه، وأستطاع أن يدير محركات عقله للتدبر والتأمل وتحرير زفرات أسئلته المكبوتة، وكل هذا يمثل إنجازاً ومكسباً رائعاً له ولنصه الإبداعي.

(2)

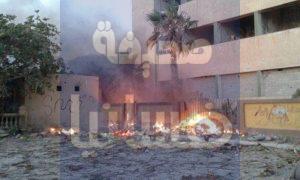

أما قصته (ضيوفٌ ثقال الظِلِّ) التي اختارها عتبة المجموعة وواجهة عنوانها، فقد خلت من كل أنواع الأسئلة المباشرة والصريحة والحوارات والشخصيات، وظل السارد وحده يتنقل بنا في رحاب فكرة القاص وتطوراتها وتداعياتها عبر مشاهد زمنية ومكانية مختلفة، يحكي فيها عن عدد الأشخاص الذين تزدحم ذاكرته العقلية ودفاتره الورقية بهم، فصاروا عبئاً ثقيلاً عليه، مما استوجب ضرورة التخلص منهم بحرقهم وإعدامهم. ويبدو واضحاً أن القاص التقط الفكرة من نسق تطورات الحياة العصرية التي صارت معبأة بأشكال عديدة من الانشغالات الجديدة الناتجة عن تطورات الحداثة المتسارعة بأنماطها التكنولوجية المختلفة، والتي من بينها المذكرات الورقية والهواتف الخلوية المكتظة بقوائم أسماء الأصدقاء الحقيقيين والافتراضيين الذين توالدوا سريعاً وشكلوا زحاماً مقلقاً. وهذه الالتقاطة الفريدة المميزة توحي بأن مخزون الكاتب غني بالأفكار المتنوعة، وذاكرته حبلى ومكتنزة بالأحداث والمواقف، ومخيلته خصبة غناء، ويملك أدواته الفنية التي تمكنه من تسخير كل ذلك للتعبير عنها وتشكيلها في قوالب سردية تنال نصيبها من القبول والاستحسان والاشادة. كما أن أسلوبه هنا يتوافق مع رؤية “رولان بارت” لمفهوم السرد وأنواعه المختلفة حين أكد بأنها كثيرة ومتعددة لا حصر لها، لأن السرد – كما يراه- يمكن أن تعبر عنه (.. اللغة المنطوقة شفوية كانت أم مكتوبة، والصورة ثابتة كانت أم متحركة، والإيماء، مثلما يمكن أن يحتمله خليط منظم من هذه المواد، والسرد حاضر في الأسطورة وفي الحكاية الخرافية، وفي الحكاية على لسان الحيوان، وفي الخرافة وفي الأقصوصة والملحمة والتاريخ والمأساة والدراما والملهاة، واللوحة المرسومة، وفي النقش على الزجاج، وفي السينما الكومكس، والخبر الصحفي التافه، وفي المحادثة، وفضلا عن ذلك فإن السرد بأشكاله اللانهائية تقريبًا حاضر في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، وفي كل المجتمعات فهو يبدأ مع تاريخ البشرية ذاته، ولا يوجد أي شعب بدون سرد.) وعلى هذا الأساس اختار القاص بأن يكون هو السارد الوحيد الذي يروي قصته مع أبطال آخرين يعتبرهم ضيوفاً ثقالاً، معترفاً بتذمره من مآل علاقته البغيضة معهم، وصعوبة اتخاذ موقفه الشخصي الحاسم بوضع حد لتلك العلاقة (.. كان الأمر يتطلب قراراً جرئياً كالذي اتخذته، لأتخلص من الضيوف ثقال الظل الذين سكنوا أوراقي أربعة أعوام، وأرهقوني في حشر أنوفهم في حياتي والتطفل علي من دون استئذان..).

ولم تتوقف عذوبة النص وخيالاته الوافرة عند هذا الحد، بل ظل القاص يتحفنا بالكثير من المفاجآت الممتعة حتى أنه حين قرر إشعال النار وحرق قوائم ضيوفه الثقال راوح بنا بين ابتكارات التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في الإنسان الآلي “روبوت” والأساطير التاريخية القديمة “علاء الدين ومصباحه السحري” وكذلك كرتونات الرسوم المتحركة فصاغ منها بانوراما متجانسة تعزز صورته القصصية ومشاعره الحسية أثناء الحدث القصصي (أغمضتُ عيني وألقيتُ الدفاتر في النار بلا رأفة، بعد أن تماسكتُ جيداً كي لا ترتجف أصابعي الناحلة. فعلتُ ذلك تماماً، كما كان سيفعله “روبوت” لو أمر بذلك، وإذ بدخان كثيف شبيه بالذي رأيته يخرج من مصباح علاء الدين في أحد أفلام الرسوم المتحركة ينبعث في فضاء الغرفة مكوناً شكلاً ضبابياً، ثم يواصل امتداده عبر الباب إلى أرجاء البيت..)، ونلاحظ أن القاص في هذه اللوحة المتداخلة بين الأسطورة الماضوية والمشاهد الحداثوية يتعمق في ثناياها سابحاً وسط خيال جذاب ومشوق لاستكمال بقية السرد بكل ما يحتويه من إمتاع وحبكة درامية (.. فشاهدتُ بأمِّ عيني أشخاصاً أعرفهم، وآخرين لا أعرفهم، وأولئك الذين لا أذكر أين ومتى وكيف التقيتهم. شاهدتهم جميعاً يتناسلون من الدخان ويحيطون بي، يحاصرونني بأجسادهم الأثيرية من دون رحمة بي أو شفقة علي).

ولم يقتصر القاص في هذه القصة على استخدام الحروف المكتوبة كلغة للتواصل التقليدي مع قارئه، بل ذهب بعيداً صوب الجانب المرئي البصري التشكيلي لاستقطابه وتحريك مشاعره واستفزاز أفكاره، فنراه في خاتمتها يقوم بعملية تفكيك للمفردة اللغوية (وتعلو .. وتـ .. ــعــ .. ــــــــــلـــ … ـــــــو) ويعيد بناءها عمودياً فجاءت هيئتها وصورتها الرأسية مخالفة لسياق الكتابة العربية الأفقية، ولكنها أضافت لها رمزية ربما تحمل إيحاءات معينة في جوانب خاصة لم يكشفها القاص وترك قارئه يلهث ويجد في البحث عن غاياتها ومدلولاتها.

(3)

(هزائم صغيرة .. هزائم كبيرة) هي القصة الوحيدة التي جاءت مرقمة في تسعة مقاطع قصيرة تتكامل مع بعضها لإبراز الصورة القصصية الشاملة ورسالتها الفكرية، وأجاد القاص من خلال شخصياتها: غادة، أمجد، طارق، هيثم والراوي تأثيت فضاء قصصي استطاع خلاله ملامسة العديد من المشاعر الإنسانية والمشاغل اليومية والمواقف السياسية والوطنية لدى قارئه، بل اقترب إليه أكثر من خلال استحضار أمكنة جغرافية واقعية بعينها (.. تجتاز ميدان جمال عبدالناصر صوب شارع الاستقلال. تتأمل اللافتات الملونة على جانبيه: مطعم الحرية، مكتبة جيفارا، سوبر ماركت النصر، مخيطة الثورة..). ويفوح من القصة موقف سياسي يتبنى “اليسار” ثم سرعان ما يغادره نحو “اليمين” على أمل أن يجد فيه ذاته التي افتقدها هناك، وهذا الموقف السياسي يلقى بظلاله على العلاقة العاطفية الشخصية بين الراوي وزميلته “غادة” بسبب دور والدها في توقيع “المعاهدة”!!

ومثلما جاء النص ثرياً بالأسئلة أثناء حوار الجدال السياسي ازدان كذلك بالموروث الشعبي التراثي حين استفاد الكاتب من رمزية الأمثال والحكم الشعبية فاستحضر المثل (حُط راسك بين الرؤس) (وقول يا قطاع الرؤس) في ثنايا ذاك الحوار الدافيء الذي أضاف مع المونولوج الداخلي بين الراوي وقرينه الكثير من التشويق والجاذبية.

(4)

أما في قصته (انتصار) فقد انتقل بنا إلى عالم القرية والفلاحين ورعايتهم لحيواناتهم فاستوحى رحلة (أبوعقاب) لتعشير بقرته وحواره مع (رضوان) سائق السيارة من تلك الحياة البسيطة مع اسقاط تلك الحالة على علاقة (أبوعقاب) مع زوجته “فضة” وتأخر حملها والإحساس المؤلم بأن رجولته ناقصة. لا أدري لماذا أعادتني هذه القصة إلى رواية (وادي الصفصافة) للروائي الأردني أحمد الطراونة التي تشترك معها في فضاء مكاني بدوي وقروي مشابه، إلاّ أن القصة جاءت مفعمة بالكثير من الروح الشعبية الشفافة وزاخرة بالجدال المنطقي والأسئلة الحوارية المفتوحة وببساطة اللغة والاقتباس من الموروث الشعبي وتقاليد وأهازيج الزفاف الأردنية بشكل مباشر:

(شن اقليله. شن اقليله

الله يعينه ع هالليله

تهيا يا تخت تهيا

نوم الصبايا غيا)

والتلميح إلى المثل الشعبي (اضرب القطوس تتأدب العروس) كما ورد بالقصة (همس في نفسه:”سيفعلها من دون أن يستشير البقرة. هذه الرجولة. أما أنا، فلم يقدني إلى هنا إلا المشاورة. كان عليّ أن أقطع رأس القط من الليلة الأولى، وليكن ما يكون. لتخلصتُ من هذه الغمة التي تخيم على حياتي”). كما طرز الكاتب قصته بمفردات البيئة الأردنية مثل “نشمية” و”أحسن زلمة” و”الزامور” و”الطربيلة” ونقلنا إلى عهود “ريتشارد قلب الأسد” والصليبيين عند الإشارة إلى سلالة وأصول ثور (الحاج عيسى) وموت الديك وحزن فرخة (أم محمود).

لقد استطاع الكاتب في هذا العمل القصصي أن يؤسس نصه من خلال عوالم متداخلة ومترابطة تحمل الكثير من الانتماء إلى جنس القصة وأسلوبها السردي المميز، يجمع فيه العديد من العناصر الفنية ويوظفها بشكل متجانس لصناعة نص قصصي ربط فيه العلاقة الجنسية بين الإنسان والحيوان وانعكاساتها النفسيه والاجتماعية وإسقاطاتها الرمزية وعمل على إثراءها بالكثير من الشواهد والحوارات الممتعة.

(5)

قصة (ضجيج) تتكون من تسعة مقاطع قصيرة بلا ترقيم، يتولى رواية أحداثها السارد “ابن شوارع” المشهور عند رفاقه وأصحابه “حبة القلية” حيث يعترف أثناءها بتفاصيل علاقته مع السكن في البيوت، والتي يعتبرها ذاك المكان الذي تكون فيه (.. أنت ملك نفسك، وأن تفعل ما يحلو لك، دون أن تشعر أنك مراقب من أحد، مادامت الستائر الزرقاء السميكة تنسدل لتغطي زجاج النوافذ الشفيف!) فالبيت بالنسبة له هو المكان الذي يمنحه الراحة التي ينشدها وهي العزلة (نعم. منحني بيتي الحد الأعلى من العزلة التي ياما بحثا عن حدها الأدنى، ما جعلني أحسد نفسي كلما فكرت فيها: لا أصدقاء، لا أقارب، لا ناس أعرفهم أو يعرفونني، حتى إن أحداً لا يخطيء عنواناً يبحث عنه فيطرق بابي ولو على سبيل الاستفسار!) ولكنه تدريجياً ينفر من عزلته المنشودة التي اختارها طواعية بإرادته ويستفيقه السؤال المدوي في أعماقه (هل من عاقل يختار “منفى” ليستأنف حياته فيه؟) وعلى إثر ذاك النداء الصارخ في أعماقه يصحو القلق النفسي داخله ويتغول في كيانه فيهزه بعنف مؤكداً أن الإنسان اجتماعي بطبعه وهو لا يمكنه أن يكون إنساناً لوحده أو بمفرده. وكما أمتعنا القاص بمطارق سؤاله الفكري يسبح بنا في عوالم خياله الرحبة وجمالية حبكته في ضبط جرس الباب وتعديله، وكذلك الساعات المتعددة المزودة بالمنبهات ذات الأصوات المختلفة والتي صار بيته بسببها عامراً بشتى الأجراس والايقاعات والموسيقى لتؤلف سيمفونية تجلب سعادة وهمية سرعان ما أحالت بيته إلى ضجيج صوتي لم يعد يطيقه أو يتحمله فغادره إلى المقهى ليكتب فيه قصته . لقد استطاع الكاتب أن يأخذنا في رحلة ممتعة فكريا وخيالياً، تتبعنا فيها صوراً جمالية وأطيافاً من الأخيلة والموسيقى الخفية التي عزفتها أنامل مفردات اللغة الشاعرية السلسة الزاخرة بالعذوبة والمتأسسة على البساطة في تركيبها البنائي.

ومن روح القصة نستلهم أن عزلة الإنسان حتى وإن كانت إختيارية فهي سرعان ما تتبدل لتصبح كابوساً مرعبا،ً وأن حاجته للجيران والأصدقاء هي أساس استمتاعه بمباهج الحياة.

(6)

استهل الأديب جعفر العقيلي قصته (نقوش الراحلين) بحوارية ومجادلة مباشرة مع القاريء حين خاطبه (ها أنت تقف الآن هنا، واحداً أحداً) وكأنه يوجه رسالة صوتية إليه أو إلى الذات المبدعة نفسها فحواها ومفادها ضرورة الإيمان بما آلت إليه الأحوال والتطلع إلى المستقبل لأن الالتفات إلى الماضي في مثل هذه المسائل لا فائدة ترجى منه. والقاص لا ينقل هذه الرسالة العقلانية البسيطة عن طريق جملة صريحة، بل يختار بكل ذكاء أداة السؤال الاستفهامي للتعبير عنها، وفتح أبواب عقل القاريء المخاطب للتفكير وإتاحة الفرصة أمامه للتدبر والتأمل بموضوعية في اتخاذ قراره (فما جدوى الوقوف على الأطلال؟).

لن يكون خطأ القول بأن الأسئلة الغزيرة المتوالدة هي التي صنعت هذه القصة الحوارية الجميلة، والتي تبدأ من (“القلب الجريء دوماً يحطم الحظ السيء”، هكذا كنت تقول. فلماذا يخذلك وتتعثر خطواتك الآن؟

هل تهرب من نفسك؟ وإلى أين؟

كل هذا التوجس فيك، وأنت بعد لم تجتز الطريق بين لسعة الرحيل ووخزة الرجوع!

أي ارتعاشة أصابتك الآن! أي رهبة!)

ويواصل السارد الممثل للذات المبدعة عبر منولوجها الداخلي أسئلته المتشابكة حول العلاقة مع الحبيبة بشكل متتابع:

(هل أنت جاد في تذكرها؟

هل بمقدورك أن تسرد ملامحها بالتفصيل؟

هل تراها الآن حقاً، أم أن الصورة تحتاج إلى ترميم؟)

ويبدو واضحاً تأثر الأديب جعفر العقيلي بالمطربة العربية اللبنانية الشهيرة “فيروز” حيث نراه يقتبس من إحدى أغنياتها (سألتك حبيبي لوين رايحين) ثم من أخرى (بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق) وهو ليس الأديب الأردني الوحيد الذي يُسكن نصه إقتباساً فيروزياً بل نرى هذا التضمين يظهر عند الدكتورة نهلة الشقران في قصتها “رجع أيلول” وكذلك القاص باسم الزغبي في قصته “فيروز لا تغني لغزوان المحيسن” وربما أخرين غيرهما، وهذا بالطبع ليس غريبا أو جديداً ولكنه يلمح إلى ذخيرة القاص الفنية الطربية والأدبية ومستوى ذائقته الرفيع، كما يؤكد استفادته من كل العناصر والصور والشواهد وتسخيرها لتطريز نصه السردي.

(7)

(طقوس) هي القصة الأقصر في المجموعة كلها، وقد نسج القاص حبكتها كما في سابقاتها على لسان كاتب يؤثت فكره وفضاءه الإبداعي لتأليف عمل قصصي جديد محاولاً أن يجعل بطله مختلفاً فيه عن سابقيه (يجب أن يكون بطلاً مثقفاً ناضجاً، جديراً بتميزه النابع من تميزي). وقد ولدت القصة من خلال حوار عميق يدور بصوت عال، يفتتحه القاص بالحديث عن الراوي نفسه وذاته المبدعة ثم يتحول إلى وصف المكان بدقة وبراعة، وهو في تنقلاته الوصفية وتجواله السردي يعيش داخلياً لحظة مخاض فكري لرسم صورة بطله الجديد. وبعد مراسم تجهيز القهوة وشربها ومراجعة كتاب (معجم الأسماء) في مكتبته، والاستماع إلى موسيقى رقيقة، يحاول أثناء كل ذلك خلق بيئة تهيء له أجواء الكتابة لأنه يؤمن بأنه (لابد من الدخول في الحالة وتلبسها قبل الكتابة) ولذلك فهو حتى بعد أن أمسك قلماً فاخراً، عجز عن البدء في الكتابة فاتخذ قراره بتأجيلها (إلى أن تتهيأ له طقوسها من جديد!). لم يحدد القاص ما هي طقوس الكتابة التي يعنيها، أو ما طبيعتها؟ بل يتركها عامة وشاملة لمزيد الحوار والنقاش، كما يمنح القاريء كل الحرية في الإبحار في فرضياته وإجاباته التي يختارها لتلك الأسئلة.

(8)

إن جمالية القصة القصيرة تكمن في تميز خطابها السردي بخصائص فنية عديدة لعل أهمها التتابع الزمني في السرد رغم تعدد الأزمنة داخل النص الواحد وتبدلها، ثم التداخل السردي في فضاء المواقف والاحداث وترابط الشخصيات في ذاك الفضاء مع غيرها من فضاء أخر يتوازى معها في خلق فضاء شامل، بينما يظل الأهم هو التماسك والتناسق بين عناصر النص القصصي كافة داخل ذاك الفضاء العام.

وبعد استعراض مجموعة (ضيوف ثقال الظل) يمكن القول بأن الأديب جعفر العقيلي قد أجاد استيعاب هذه الجماليات وأتقن أدواته اللغوية والخيالية في إنجاز قصص تزخر بالعديد من الجماليات الفنية وهذا يتجلي إجمالاً في الإخراج الفني الذي يعتمده خطابه السردي، فشعرية النص لا تحددها الأحداث أو الوقائع فحسب بل أساسها طريقة الرواية وأسلوب السرد وصيغ عرض الأحداث وتصويرها من خلال القدرة على الوصف والتعبير بشكل جذاب.

وتؤكد نصوص هذه المجموعة أن الأديب جعفر العقيلي يطرز قصته القصيرة بكل إتقان ومقدرة مهنية على توظيف تقنية الوصف بكل أنواعه، سواء الظاهري أو الداخلي النفسي المتعمق في ذات الشخصية، أو التخيلي أو الواقعي وتوظيفه لتصوير مشاعر وأحاسيس وتأثرات شخصياته، وكذلك وصف مظاهر الأمكنة العامة بكل تفاصيل مكوناتها الدقيقة وبعض من محطات تواريخها المهمة. كما أنه يقوم بوصف الأحداث والمواقف ذاتها بأسلوب سردي تقوده الأسئلة الفكرية الموغلة في الموضوع، وتنقله اللغة البسيطة المعبرة والصورة البلاغية الخلابة بكل سلاسة وإمتاع.

إن الوصف هو عنصر أساسي ومهم في الأعمال السردية كافة والقصة القصيرة على وجه التحديد لأنه يبرز إمكانيات الكاتب اللغوية وثراء قاموسه وقدرته على توظيف ذاك القاموس في الوصول إلى وجدان وفكر القاريء من خلال التعريف بشخصياته ومعالم أمكنته وشوارعه وزقاقه وأريافه وبوادية ونجوعه التي يتجول فيها داخل نصه الإبداعي بوصفه الدقيق المحاكي للواقع أو المحلق في فضاء الأخيلة الجميلة. وأحياناً قد يذهب بعيداً لينقل وصف سلوك الشخصيات وتفكيرها ويرجع بنا أحياناً إلى ماضوية تاريخها وسيرتها، ولقد ظهر كل ذلك بشكل رائع في هذه المجموعة القصصية (ضيوفٌ ثقال الظل) التي أؤمن بأنها تضيف الكثير للمشهد الإبداعي وجنس القصة القصيرة على وجه التحديد، وبالتالي فهي تستحق عديد القراءات والدراسات النقدية المتخصصة لمزيد التوجيه والاستفادة منها في رحلة الأدب العربي والأردني خاصة، سواء تلك المتعلقة بالأسئلة أو الشخصيات أو اللغة أو الأسلوب السردي أو الصور التعبيرية الجميلة.

(*) أديب وكاتنب وإعلامي مستقل من ليبيا