- حاوره :: سالم الحريك

خضنا معه رحلة عبر الحروف والكلمات دخلنا فيها قلب الهوية والأدب العربي في دولة تشاد طرقنا الأبواب فكانت الإجابات صريحة شفافة واضحة و بلسان عربي أنيق. وقلم ينزف لغة الضاد بشكل رشيق يأسف لواقع الثقافة العربية واللغة العربية في تشاد وجهل العرب بجذور وتأصل لغة الضاد في بلاده منذ قرونٍ طويلة. قرأ في دروب عديدة ومساراتٍ مختلفة ولكن تأثره بالأدب الروسي وإبراهيم الكوني يتجاوز أي تأثير. حوارنا مع الروائي التشادي “محمد طاهر النور”

من هو محمد طاهر النور وكيف تقدم نفسك للقراء الكرام؟

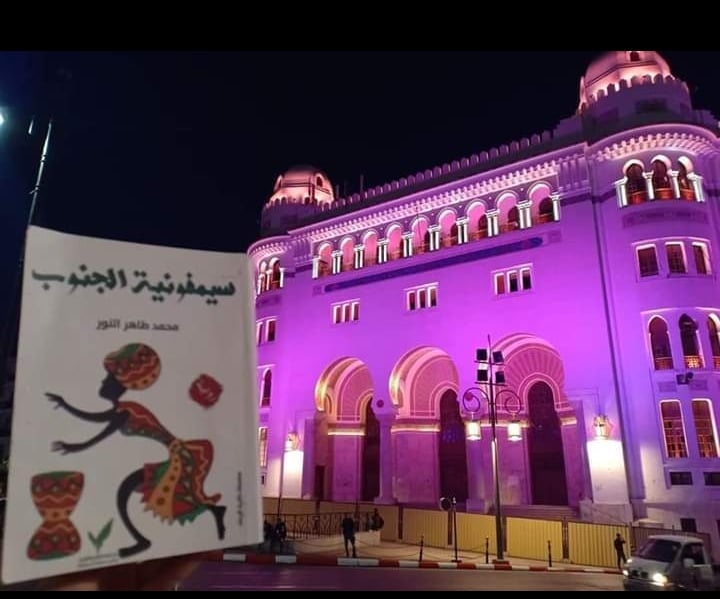

ولدت في ريف البطحاء الغربية سنة 1990، حصلت على بكالوريوس في الحقوق، ودبلوم من المدرسة الوطنية للتكوين القضائي بتشاد. خلال سنوات المراهقة قرضت الشعر لكنني هجرته، أو ربما هجرني، حتى لا أبالغ. أشياء مثل كتابة الشعر والطبخ، لا يمكنك أن تمارسهما إذا كنت لا تجيدهما، او لا تعرف حتى تراوغ شياطين شعرك ( إذا سايرنا المفهوم الأسطوري لشيطان الشعر)، أو لا تعرف كيف تعطي حكما جيدا حول ما يطبخ أو ما تطبخه، بمعنى أنك لست ذواقة. ل” لو وين فو “، رواية تحمل العنوان نفسه”الذواقة”. وبالتالي لا فائدة مرجوة منك بهذا الخصوص. هذا هو شعوري وقتذاك. الأمر شعوري كما قلت لك، وربما سيتغير هذا الشعور، وقد يكون في سبيله إلى تحقيق رغبة التغيير، وهو لا يأتي عبثا، أعني التغيير، وإنما يجب أن تصاحبه إرادة ذاتية وحرة. خلال سنوات الجامعة وما بعدها كتبت عشرات المقالات، في ضروب فنية عدة، جلها نشرت في جريدتَيْ “أنجمينا الجديدة”، و”الأيام” المحليتين. وفضلا عن ذلك، وقبل أن أقرع باب الرواية كتبت القصة القصيرة، وبعدها بسنوات قليلة وجدتني أتجه نحو الرواية، فأصدرت العام الفائت روايتين، هما “رماد الجذور” الصادرة عن دار المصورات بالخرطوم، و”سيمفونية الجنوب” الصادرة في الجزائر. الأولى تحكي عن الحرب، والثانية تحكي عما بعد الحرب. كأني دخلت عوالم الرواية وكل ما لدي من أسلحة هي بضعة حراب ونشاشيب وبنادق كلاشينكوف، ثم انتهيت كشخص مسالم، لا سلاح له، يرفع الراية البيضاء، إنه شيء يرمز إلى محاولة للتصالح مع الذات، قبل أي شيء آخر.

كيف كانت بداياتك مع القراءة وبمن تأثرت؟

جاء أبي من الكونغو بطائر الببغاء، أحمر اللون” فتحت المدارس أبوابها، حمل سعيد محفظة كتبه وذهب إلى المدرسة”. إنهما أقدم نصّين أدبيين انطبعا في ذاكرتي منذ المراحل الدراسية الدنيا، وأظن أنني حفظتهما من كتاب القراءة الأفريقية المقرر حينذاك، لكن أثرهما كان كبيرا، بحيث أنهما استطاعا إنعاش الجانب الحكائي من شخصيتي، ودفعا بي إلى التقاط كل ما أجده أمامي من حكايات وقصص وحتى الشعر، الشعر هو الآخر ليس سوى قصة رمزية مختصرة ومغرقة في الذاتية، ولهذا السبب بالذات كنت قد تناسيت أمر الحكايات، لسبب عدم توفرها، ولعدم من يهتم بهذا الجانب للناشئين، أما دواوين الشعر فقد كانت متوفرة. بداياتي كانت شعرية بامتياز، وتنقلت بين الربوع والمنازل، فهناك ديوان إيليا أبو ماضي، الذي كان متوفرا في مكتبة أحد أخوالي، الذي يعود له الفضل في أنه لم يَحُل بيني وبين مطالعة مكتبته الصغيرة، وكنت شغوفا بمطالعته، وحفظ بعض القصائد المعروفة حتى لدى القارئ الملم بالأدب العربي، كذلك كانت هناك دواوين نزار قباني، والمتنبي، والمعلقات، والشعر الكلاسيكي عموما. تلك القراءة وإن كانت غير مضبوطة من الناحية التربوية، فهي قد أثمرت على نحو ما، وأسهمت إلى حد كبير في تمكيني، لأقوم فيما بعد بمحاولة قرض الشعر، الشعر العمودي على الخصوص، لأنه لا شعر التفعيلة ولا قصيدة النثر كانت معروفة كما اليوم، ونادرا ما تجد شاعرا من تشاد عاش خلال العقود الأربعة الماضية قد كتب هذا النوع من الشعر. ومن هذه المكتبة الصغيرة، قرأت أول رواية في حياتي، ولم أكن أعرف ما هي الرواية، ولا ما هي القصة، المهم أنني وجدت حكاية طريفة، جذبتني إلى عوالمها، بلغة ساحرة، ممتعة وآسرة، اكتشفت فيما بعد أنها رواية لمصطفى محمود، تحمل عنوان “المستحيل”، وأنها نشرت سنة 60، أي قبل ثلاثين سنة من ولادتي. بعدها قرأت مرارا مع صديق لي كتاب كليلة ودمنة، ثم ألف ليلة وليلة، وكتب أخرى، من هذا النوع، كنا نجدها عند الباعة المتجولين، وعند مكتبات دينية صغيرة تفترش بجانب مسجد الملك فيصل، مقابل السوق الكبير. ثم خلال السنوات التالية بدأت أنتقي الكتب التي أقرؤها، وكان تأثير الأدب الروسي كبيرا، دوستويفسكي، وتولستوي، ومكسيم غوركي وغيرهم. الحقيقة أنني دخلت عالم الرواية الروسية عبر قراءاتي المكثفة لأعمال إبراهيم الكوني، حيث كان يتحدث في مذكراته ” عدوس السرى” عن الأدب الروسي، دوستويفسكي على وجه الخصوص، لأنه كان قد درس في معهد غوركي للآداب. ولهذا فتأثير الأدب الروسي ثم الكوني يتجاوز تاثير أي أدب آخر.

تأثرك بالأدب الروسي ربما ليس بالغريب فهو أدب عظيم وزاخر ومؤثر ربما في حياة كل أديب. هل الكوني بوابة رئيسية في قراءاتك للأدب الروسي أم أيضا طابع الصحراء والأدب الصحراوي أيضا في شخص الأديب الكوني قد شد انتباهك خصوصا وأن ليبيا وتشاد امتداد جغرافي واحد؟

العوالم السحرية للكوني، الذي يعد أعظم من كتب عن الصحراء، أو ما عرف بأدب الصحراء، تغوي أي قارئ شغوف باكتشاف ما هو جديد، وما هو غارق في الغموض، فكيف يكون شعور قارئ يعرف أنه جزء من هذه العوالم السردية، وأنت تعلم أن صحراء تشاد” مرتفعات تبيستي، ايمي كوسي، توسيدي” صعودا نحو ” أوزو” ونزولا نحو بحيرتي”أوينقا كبير، وأوينقا صغير” العظيمتين القابعتين في الصحراء، هي امتداد من الصحراء الكبرى، التي هي موضوع أدب الكوني. عندما تقرأ للكوني تشعر أن ثمة مقاطع من شعر يتلى، وثمة كلمات عشق لم تُقَل من قبل، وثمة غزلان وتيتل وودان وجداء، تتراكض في الجداول، والأحراش، والجبال، متخطية الحجارة، والعتبات الجبلية، كما أن ثمة خطرا يتهدد تلك الحيوانات الجميلة اللطيفة، خطرا من الوحوش ومن الإنسان على حد سواء. في شخصياته التي يختارها بعناية، كنحات، ويسكب عليها ثقافته الغنية، لا تجد صفة، ولا اسما يشير إلى انتماء لتشاد، وإن كانت هناك أسماء صريحة مشتركة”مامادو، أو محمدي” على سبيل المثال، هذا ليس غريبا بالطبع، الغريب هو فقط أننا لا نجد ذكرا لمرتفعات تبيستي، لما لها من جمال خلاب وفرادة متميزة، وما فيها من عالم عجائبي، ودائما تأتي الإشارة إلى هذه الناحية بأدغال الجنوب، باعتبار أن تشاد تقع جنوب ليبيا. من الملاحظ أن الرواية الليبية عموما لم تهتم بالجوار الأفريقي، الساحلي، أو تلتفت إليه، كما هو الأمر في الرواية السودانية. ربما لأن الأمر يتخطى مداركنا، وأن هناك ما يتجاوز تفكيرنا في علاقات الدول، والشعوب، والتداخلات الإنسانية. ما يهمنا في الأمر هو أن الكوني يقدم لنا سردا راقيا، يتخطى الزمان والمكان بثرائه وجماله، وحسن صياغته، لهذا فأنا لا أتردد في قراءة أي كتاب للكوني، ومحاولة اقتنائه”لدي مجموعة رائعة، فاخرة، طلبتها من المكتبات المصرية، وما زلت أمني النفس للحصول على المزيد”، وأظن أن التأثير جاء بسبب هذا الشغف، وإن كان ليس من الجيد أن يتأثر الكاتب بكاتب آخر، لكنه تاثير وقتي ليس إلا.

كيف كانت بداياتك مع الكتابة وما اللحظة التي اتخذت فيها قرار البداية بالكتابة بشكل هاوٍ ثم البداية الفعلية للكتابة التي ستنشرها؟

الكتابة ليست قرارا إنها مثل سائر الفنون، يجد المرء نفسه ذات صباح، أو ذات ليلة شتوية، باردة، منساقا وراء إغوائها. في البداية يمارسها كأداة للبوح، كأداة ينتقم بها وخلالها من كل الذين كرهوه، من كل الذين أغضبوه، وحتى من كل الذين أحبوه، ثم انقطع حبل الوصال بينه وبينهم، ثم يمارسها ثانية وقد استوى منطق الأشياء لديه، لأنها الشيء الوحيد الذي يجد نفسه حرا طليقا حين يمارسه، الشيء الوحيد، القادر على إتقانه. هذا الكلام ينطبق عليّ بحذافيره، الموهبة أمر أساسي في الكتابة، ولكن دعني أقول لك إن الشغف هو الذي بنى لي جسرا نحو أغوار الكتابة، وليست الموهبة وحدها. لست موهوبا جدا، أعترف بذلك، بحيث يكون الدافع قويا نابعا من الشياطين والوحي، وكل خزعبلات الكُتّاب، فقط أشعر بالشغف عندما أكتب. أحيانا أظنني أحلق في سماوات من السحر الأدبي ما داناها صاحب قلم، إلا أنني أسقط من تلك السماوات قبل أن أبلغها، وأجدني أكافح في سبيل اصطياد الكلمة المناسبة، وأقرر بعدها في صراع مع الذات: هل ستكون هنا، أم ستكون هناك؟ لقد كتبت الشعر باكرا، كما أسلفت، ولكني اكتشفت أنني قادر على تناول الشعير أكثر من الشعر! لهذا وبسبب هذه العلاقة اللغوية المربكة، لطالب في الثانوي، طلّقت الشعر طلاقا بائنا. مع ذلك حافظت على علاقتي بالكتابة، حيث اشتعلت هذه الرغبة مع دخول الجامعة، فكنت أنشر المقالة تلو الأخرى، في أكثر من جريدة محلية، وفي أكثر من موضوع. لقد ولغ لساني في كل المواضيع الممكنة. أثناء ذلك مع تعدد قراءاتي وتنوعها، صار لدي ميول نحو السرد، فكتبت عددا من القصص، فازت إحداها بلقب قصة الجامعة، ولم أكتب الرواية بشكل فعلي، إلا بعد التخرج بسنة أو سنتين

الكثير ربما يجهل تشاد أو الواقع الأدبي بها. أي هوية التي توجد في الأدب التشادي ربما بحكم التنوع اللغوي أو الثقافي ما السمة التي نعرفه بها؟

في عام 2017، التقيت في بيروت، برجل ضليع بالسياسة والثقافة على حد سواء. وبما أنني من تشاد، من دولة يجهلها معظم العرب، فقد تحدث إلي، بحضور بعض الأصدقاء، كيف انخرطت الجيوش العربية عام 1978، في حرب شريط أوزو، بين الجارتين، ليببا وتشاد؟ أكد لنا الرجل أن جل الجيوش العربية التي دخلت غمار تلك الحرب، كانت مضللة إعلاميا، حيث أن الإعلام العربي”الليبي على وجه الخصوص” يروج لفكرة أن تشاد دولة فرنكفونية، تدين بالنصرانية، وتريد الاستحواذ ظلما وعدوانا على شريط أوزو، الغني بالذهب واليورانيوم والبترول، كمكسب كبير لها ولفرنسا. وهكذا دارت الحرب، وكان ما كان. ما أريد قوله من هذا الاستشهاد هو أن الغالبية العظمى من العرب تجهل تماما جذور وهوية اللغة العربية في تشاد، لا يعرفون أن وجود العربية هنا، يعود إلى القرون الأولى، وأن هناك ممالك”كانم، وداي، وباقرمي” حكمت هذه المنطقة وكانت العربية لغتها الرسمية، وأن التاريخ لا يزال يحتفظ بالمراسلات والمكاتبات وأن العربية هي اللغة المشتركة الوحيدة بين إثنيات تتعدى المئة، كل إثنية لها لغتها وثقافتها، وما يميزها عن الإثنيات الأخرى، والأهم من كل ذلك، أن اللغة العربية لغة رسمية في دستورنا، إلى جانب الفرنسية. هذا لا يعني أن اللغة العربية، لا تواجه أي إشكال، بل على العكس من ذلك، إنها في صراع دائم، صراع هوية لا نهاية له. وكيف لا تواجه هذا الصراع وهي تعيش في بلد يحتل موقعا استراتيجيا، وكان على مر العصور، محل تجاذبات دولية كبرى؟ إن العربية لغة دستورية، ولغة الشارع الأولى بلا منازع، ولكنها مهملة على الصعيدين السياسي، والإداري، فضلا عن الثقافي فالوجود الفرنسي، مكن لغته في الإدارة، وصنع لها رجالاتها ومثقفيها من كتاب الرواية والقصة والمسرحية، وشتى العلوم يجدون الدعم من أرقى المؤسسات الفرنكفونية، فيحصدون الجوائز، ويتلقون المكافآت، وينشؤون لهم المنابر الثقافية، بذات المواصفات التي تتمتع بها منابر باريس. أما جانب العربية، فالجهود لا تزال محلية، وذاتية، إن صح التعبير، خصوصا وأن ارتباط العربية بالدين قويا في شخصية الإنسان التشادي، وبالكاد تحصل مؤسساتنا العربية على دعم عربي، ومن المخجل أن السفارات العربية تقدم اللحوم والتمور في بعض المناسبات، متناسية أن اللغة العربية تحتاجهم، تحتاج الدعم، والحماية من كل مخاطر الهوية التي لا تزال على أشدها، بل الأنكى من ذلك انها لا تعرف واقع العربية من الأساس. فحرب الهوية إذا هنا غير متكافئة، وبالتالي، ستكون المقارنة مجحفة وغير عادلة. باختصار، توجد في تشاد هويتان متصارعتان، هوية عربية، عميقة الجذور، وهوية فرنكفونية، أثبتت جدارتها بفضل التاريخ الاستعماري، والدعم الذي تتلقاه من المنظمات الفرنكفونية.

في ظل غياب الدعم لتقوية وترسيخ الهوية الثقافية العربية في تشاد وترك الساحة أمام الهوية الفرانكفونية. هل توجد جهود محلية من داخل تشاد للاحتفاء باللغة العربية والأدب العربي وتقويته؟

بالتأكيد، هناك جهود حثيثة تعمل من أجل أن لا نفقد لغتنا وهويتنا ولولا تلك الجهود لكانت اللغة الفرنسية الآن قد انفردت بخاصة رسمية الدستور، منذ سنة 60 كانت الشخصيات السياسية تقف في وجه أي سلطة تحاول إقصاء العربية دستوريا، كما فعلت حركة فرولينا مع تومبلباي، حيث اضطر مؤسسوها إلى حمل السلاح دفاعا عن أرواحهم وهويتهم، ولذلك خضعت الحكومات التي أعقبت حكم تومبلباي إلى تثبيت العربية وساروا في نفس المسار، خوفا من أي ثورة، قد تزيل كيانهم عن السلطة. والآن – الحمد لله على ذلك – أصبحت العربية أكثر صلابة، بمدارسها وجامعاتها، وجرائدها ومؤسساتها الناطقة باسمها، والمدافعة عنها، وهذا يعني أن الجهود الوطنية، لم تتوقف أبدا في دعم هذا الوجود العربي.

ندخل الآن إلى النتاج الأدبي لمحمد طاهر النور. حدثنا والقراء الكرام عن روايتيك “سيمفونية الجنوب” و “رماد الجذور” ؟

كلا الروايتين صدرتا في 2019، لكن كل منهما كتبت في أوقات مختلفة وظروف مختلفة. ” رماد الجذور، أول ما كتبت. بدأتها في 2017، وانتيهت منها في 2018. كانت الأولى، لكنها كانت الأطول، تجاوزت 700 صفحة، ثم بعد التحرير استقرت عند “650 صفحة”. تحكي عن الثورة والثورة المضادة، ينصب تركيزها على حرب 2 فبراير 2008، حيث اجتاح الثوار العاصمة، سيطروا عليها لثلاثة أيام فقط، ثم طردوا من قبل الطيران الفرنسي. نشرت في دار المصورات بالخرطوم. كان النشر مكلفا، ونقل نسخ الكتاب أصعب مما تصورت. أما “سيمفونية الجنوب ” فكتبت في حدود أربعة أشهر، ولم تكن كتابتها مضنية، الأمر لا يعدو أكثر من عبور مضيق، حيث سيكون العبور نحو الضفة الأخرى أكثر سهولة، ربما لأنها تبتغي السلام. كانت رماد الجذور تتحدث عن الحرب، وكانت “سيمفونية الجنوب ” تتحدث عما بعد الحرب، يبحث أبطالها عن مدن السلام، عن قرى هادئة يموتون فيها بلا ضجيج، إضافة إلى ذلك، أنها رواية الطفولة، حيث أن بطلتها الأساسية طفلة، وكل الصفحات “340” تعج بالأطفال، كما أنها رواية التعايش السلمي. أنت تعرف أنه في أي بلد، هناك شمال وجنوب، وهناك صراع أزلي بينهما. في سيمفونية الجنوب، الرحلة عكسية، الشمال في حرب، أما الجنوب فلا، وهو ما دفع بضحايا الحرب في الشمال إلى الجنوب بحثا عن الأمان. لذلك الرواية عبارة عن حكاية رجل جنوبي ورجل شمالي، حكاية طفل مسلم وطفل مسيحي، وكيف يستقبلان دورة الحياة، كيف يستقران معا في ذات القرية، يردان ذات السانية، ويحرثان ذات الأرض؟ أم سيتحاربان، ويسيران إلى اللاشيء، ويصيران عدما؟

ما أبرز القضايا التي تشغل تفكيرك و من الممكن أن تستمر في طرحها في أعمالك الأدبية؟ خصوصا وأنك متخصص في مجال القانون؟

صحيح، أنني حصلت على دبلوم في الحقوق، وأعمل في المحاكم، لكن هذه المهنة ليست المجال المحبب إلى قلبي في الكتابة، كما أنه لا يشغل تفكيري، في الوقت الحالي، ربما يفتح بصيرتي بشأن الحقوق والحريات والممارسات القمعية، وربما يفيدني إذا صادف وكان لموضوع تفكيري علاقة بالقانون. القضايا التي تشغل تفكيري هي: الحرب، ضحايا الحرب، التاريخ السياسي والاجتماعي في بلدي. لقد استسلمت بالفعل لفتنة الحرب، ومشيت في ساحتها المزروعة بالألغام. لا يهم أن تكون صياغة تلك الحرب، بطريقة مباشرة، بحيث ينبغي أن تسيل دماء غزيرة، وأن تتناثر جثثا، تملأ البوادي والحضر، ولكن يكفي أن تتبلور في سياق اجتماعي، معاصر للأحداث، أو عبر تمثله كذكريات باقية من بيت قديم، تعرض للنسيان، ثم وفي نهاية المطاف وجد من يعتني به، من يفتح نوافذه كي تدخله الشمس، من يطليه، وما يستأنس بأشباحه وعفاريته. وهذا يعني، أن مشروعي الأدبي يحوم حول هذا الحِمى. لو لاحظت، ستجد أن هناك عنوانا مصاحبا لعنواني الروايتين “سلسلة ذاكرة الرماد”، أظن أن السلسلة ستصل إلى خماسية أو سداسية، إن كان في العمر بقية، الحكاية فيها ليست مترابطة، من حيث الأبطال، وتطور الشخصيات، بمعنى أن كل رواية تحمل فكرة مختلفة عن الأخرى، لكن سيكون التاريخ السياسي والاجتماعي الخيط الرفيع لتلك العلاقة، كما هو الحال في “رماد الجذور ” و”سيمفونية الجنوب”. هذه المواضيع، وإن كانت تعد السمة البارزة في الرواية العالمية، إلا أنها غير موجودة بهذا التركيز، في الرواية العربية التشادية،وأعتقد أنني أول من نشر رواية كاملة، أو أكثر من رواية حول هذا الشأن. إنه مشروع كما قلت، ولكنه مشروع مرن، قد يخضع للتعديل، وقد يتكئ على أفكار أخرى، غير موجودة في الوقت الحاضر، لكنها قد تطغى على السطح، وتدعم الأساليب الحديثة في الرواية المستقبلية.

- كما أشرت في بداية الحوار أنك قرأت في الشعر العربي أيضا. هل تمتلك ملكة الشعر أيضا وتكتب القصيدة ربما وتفكر بنشر ديوان شعر مستقبلاً؟

أعترف أنني أهدرت موهبتي في صناعة الشعر، ولكن ليس هذا هو الإشكال، الإشكال هو أنني لا أريد كتابة الشعر بتلك البهرجة الفراهيدية، إذا كنت عاجزا عن قرضه بعفوية، ببساطة جريان الماء في الجداول الصافية، وهذا ما حدث في سنوات نشأتي، عندما بدأ القصيد يوسوس في أذني الغنائية، فكان الإنتاج غزيرا، غارقا في أكثر من وحل، فتجد في نفس القصيدة، بيتا موزونا، وثانيا، بصدر مكسور، وعجز صحيح، أو ربكة في العروض، أو الحشو، أو الضرب، وأحيانا تجد تنافرا في الوحدة التامة نفسها، أو القطعة غير المكتملة. هذا لا يعني أن الشعر ينبغي أن يلتزم بالشرط الكلاسيكي، فحتى بعض القدماء لم يروا في عمودية الشعر وعروضه كشيء مقدس، أو لا يفتقر للدقة، فالفارابي كان يرى أن الشعر هو قول مؤلف مما يحاكي الأمر، ومقسم لأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية، وحتى ابن سينا يرى أن الشعر يكون بمقدمات مخيلة ، ووزن يمتلك إيقاعا متناسبا، ذا تأثير في النفس. الآن لم أعد أفكر في أن الشعر يجب أن يكتب وفق شرط معين، وإنما كفن يمارس بمرونة، ودون قيود. وبفضل تشجيع بعض الأصدقاء عدت إليه مجددا ، أكتب قصائد نثرية، تتفاوت من حيث القيمة الفنية تفاوتا هائلا، وكلما أنتهي من قصيدة أقفز نحو أخرى، وكل قفزة ناجحة، تعني انفتاح نافذة جديدة في اللا شعور.

ماذا عن الترجمة هل لك اهتمام بترجمة أعمالك إلى لغات أخرى غير العربية؟

بالنسبة لكاتب ينتمي إلى بلد لا تشكل اللغة التي يكتب بها رواياته أهمية كبيرة، بحيث تكون أعماله متاحة لجميع الفئات، وتصل إلى أعلى الهرم الثقافي والسياسي، تكون الترجمة أهمية قصوى في مشروعه الأدبي، وكثيرا ما تحدث إلي الأصدقاء بضرورة ترجمة روايتي “سيمفونية الجنوب ” إلى اللغة الفرنسية، أولا لأنها برأيهم تستحق الترجمة، نظرا لنضجها، ولطرحها الجيد، ثانيا، لأنها ينبغي أن تصل إلى القارئ الفرنكفوني، وهذا إذا حصل سيغير من نظرة المعارضين للوجود العربفوني، وسيكون هذا ردا للاعتبار، والنظر إلى الآخر كعالم مُوازٍ، له ما لهم، وعليه ما عليهم. هل ستتتحق هذه الرغبة أم لا؟ هذا يعتمد على الزمن، وعلى الحظ الذي قد تجنيه “سيمفونية الجنوب “.

أشرت إلى أنك تكتب قصائد نثرية. هل وصلت هذه القصائد إلى عدد كافٍ ربما لتفكر بنشرها في ديوان في المدى القريب؟

القصائد النثرية التي كتبتها حتى الآن دون العدد المطلوب لنشر ديوان، وأنا لا أعمل بشكل مكثف، ليصدر في أقرب وقت ممكن، لست مستعجلا، بصريح العبارة، حتى لو كان الديوان جاهزا، فلن أنشره في المدى القريب، لا أنوي ذلك البتة، ولكن كل شيء يخضع للزمن، ولما هو قادم.

- هل توجد حركة نقدية محيطة بك وهل حظيت رواياتك على سبيل المثال بدراسات أدبية ونقدية سواء داخل تشاد أو في مختلف البلدان الناطقة بالعربية؟

يؤسفني القول، إن صدور أي من الروايتين لم يتلقَ حفاوة كبيرة، والبريق الذي حصلتا عليه في الداخل، لم يتوج بمقالات أو دراسات نقدية، فالحركة الثقافية في الداخل باهتة للغاية، وبطيئة جدا. إضافة إلى ذلك، وبصورة قاطعة يمكنني الجزم، بأنه لا توجد أي حركة نقدية في الداخل، لا من المثقفين، ولا أساتذة الجامعات، بمعنى أنني أعيش في محيط معدوم النشاط. هل تصدق وبعد مرور عام كامل على صدور الروايتين، حصلت “رماد الجذور” على مقالتين فقط، بينما حظيت “سيمفونية الجنوب”، بمقالة واحدة نشرت في العربي الجديد. أصداء “سيمفونية الجنوب” في الجزائر، كان أفضل من الاستقبال الذي حصدته “رماد الجذور” في الخرطوم، وهذا على عكس المتوقع، نظرا لعدة اعتبارات. الحصيلة إذا هي: صفر دراسات نقدية، أربعة مقالات عن الروايتين.. وفقط!

ماهي مخططاتك القادمة على الصعيد الأدبي العام أو حتى في مجال اختصاصك القانوني تحديدا؟

كنت أعمل على مشروعي الروائي الذي حدثتك عنه، وفي حال نجاح العملين، سواء في الداخل أو الخارج، سأعمل على إصدار رواية في العام القادم، إذا سار كل شيء حسبما قدر له. ولكن كما ترى، النتائج غير محفزة، بل وفوق ذلك محبطة جدا، فما الداعي إذا لنشر المزيد من الأرق؟

كلمة توجهها إلى الأوساط الثقافية في تشاد أولا ثم الأوساط الثقافية العربية والأفريقية على وجه العموم؟

لا أحد سيسمع كلمتي، لا أحد سيقرؤها، ولو فرضنا جدلا، أن “أحدا ” من هذا الكم البشري قد اطلع على هذا الحوار، سيتعامل معه على أنه لعب صبيان، فلماذا برأيك، أوجه كلمة أخيرة، وفيم تفيدني؟ كلمة أخيرة في نهاية الحوار. أتمنى ان يكون الحوار قد لبى شيئا مما تأمله.